有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月25日(金)

|

★じゃがいも(メークイン)の収穫が完了しました。

他の野菜の管理や、田んぼの水の管理が忙しくて、最後の「じゃがいも」の収穫が遅れてしまいました。

おかげで、雑草が生えすぎて、耕作まで時間がかかりそうです。田んぼや畑、家の庭などの草刈りが多すぎて大変です。

さらに連日の暑さで除草作業の「やる気」が起こらず、遅くなるばかりです。

メークインの収穫が遅れたので、やや大きくなり、見た目も悪くなりました。

サイズが大きすぎるので、来年は、男爵と「キタアカリ」にしようかなと考えています。

後作の「長ネギ」の植え付けがさらに遅れそうです。いつになる事やら。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月24日(木)

|

★2回目のかぼちゃを収穫しました。

ちょうど「ヘタ」が「コルク状になったものがあるので、2回目の収穫しました。

1個目は、1.9Kg、2個目は1.5kg、3個目は1.9Kg、4個目は1.0Kgです。

たくさん生育しましたので、順番に収穫し、追熟させたいと思います。

うどん粉病の発生が気になるので、早めに収穫し、追熟して甘くしたいと思います。

この調子だと、昨年同様に、たくさん収穫できそうですね。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月23日(水)

|

★2024年の「ゆず酒」をビン詰めしました。

よやく熟成した「ゆず酒」を6本、ビン詰めしました。

こだわりの輸入ワインのビンに詰め直しました。

ミニコンペに出品している「果実酒」は、必ず、「輸入のワイン」のビンに詰めています。

今回は、6本準備しました。以前の「かりん酒・梅酒」等もありますので、しばらくは出品できる予定です。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月22日(火)

|

★夏植えスイカのカラス対策について

夏植えスイカの実がようやく大きくなってきました。種は、「極小タネナノシード・スイカぷちっと」という品種です。

名前の通り、つるもかわいらしく、おそらく収穫の予定のスイカもとても小さいでしょう。

今回のスイカは7月10日頃に、実がなりましたので、1番スイカは、35日後の8月15日以降の予定です。

この頃になると心配なのが「カラス」です。例年、カラスにはとても悩まされます。さあ収穫という時に、カラスがやってきます。

そのままにすると、すべてが被害にあいます。今年のスイカは、つるが小さいので、広がりが小さく、寒冷紗のトンネル支柱が利用できそうなので、設置してみました。この後、寒冷紗か、防鳥ネットかを利用して見たいと思います。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月21日(月)

|

★長ネギの2回目の土寄せを実施しました。

一番、最初に植え付けた畝の「長ネギ」の土寄せをしました。

根がしっかり活着したようで、まっすぐに伸びてきました。

草がとても長く伸びてきたので、草むしりを兼ねて、2回目の土寄せをしました。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月20日(日)

|

★オクラの生育がようやく正常になりました。

日当たりの条件が悪い場所にある「オクラ」がようやく成長しました。

みょうが畑と「梅の木」「さくらの木」が近くにあり、「アメシロ」等の虫や病気にかかりやすい場所です。

しかし、ようやく幹に勢いがついてきたので、まっすぐな実になってきました。

成長も早く、見落とすと、すぐに大きな実になってしまいます。

やはり、6~8cm程度の大きさで収穫したいですよね。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月19日(土)

|

★「ジャンボピーマン」の生育もとても順調です。

暑い日が続きますが、水やりを定期的に行っているので、とてもしっかり育っています。

実も小さいうち収穫しているので、とても柔らかいです。

しかし、見えないところに時々、名前の通りに、大きな「ジャンボピーマン」がなっているのでびっくりします。本来は大きいのですが。

最初に、下の茎を剪定し、上の方に成長するようにしたので、とても栽培が順調で、実も取れやすくなっています。

このまま大きく成長しても、横に噛みださずに、倒れないでしょう。ジャンボピーマンは、11月上旬まで収穫する予定です。

後作は、しない予定です。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月18日(金)

|

★中長ナスの生育はとても順調です。

今年は、つやもよく「ナス」の生育はとても順調です。このままいけば、昨年同様に、10月まで収穫が可能だと思います。

後は、ナスは、「肥料食い」ともいわれる程、たくさんの肥料が必要となります。しっかり、定期的に肥料はやりたいと思います。

また、肥料を吸収するためには、水がたくさん必要となります。毎日、かかさず、ホースで水をやるようにしたいと思います。

しかし、今年は、孫のサッカーの石川県への応援や、「空手」の全国大会(岩手県・盛岡)への応援で不在となるために、水をやることができず、とても不安です。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月17日(木)

|

★ミニトマトの収穫が終わりに近づいてきました。

長い間、たくさんの収穫があった「ミニトマト」「中玉トマト」が中盤を迎えて、勢いがなくなりました。6~8段目の実がなるのが遅いように感じます。そのため、下葉のかきとり、剪定、成長点の芯止めを行いました。暑さのために、実が割れたものも出てきました。

もうそろそろ2週間後ぐらいに見切りをつけて、トマトは終わりにしようかなと考えています。

次の後作のことを計画した方が早そうですね。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月16日(水)

|

★キューリの栽培管理について

夏の高温の影響で、たくさん収穫した「キューリ」も疲れが出てきました。今後成長のための留意点を確認します。

① 下の部分の下葉をすべて摘み取る。

② 風通しを良くするために、収穫が終わった弦から、芽かきをする。

③ 先端の親づるの芯を止める。

④ 枯れかかった葉をすべて摘み取る。

⑤ 上の部分は、孫づるを中心に育てる。

※先の植え付けた「キューリ」は、そろそろ終わりが見えるようになってきました。肥料がまわる程度に、脇芽や花、葉を剪定したいと思います。最初の左の写真は、最初に植え付けしたものです。右の写真は、後に、「夏植え」用として植え付けしたものです。そろそろ「夏バテ」してきました。右の写真の「夏植え」の苗は、今後も元気に成長すると思いますので、大切に育てたいと思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月15日(火)

|

★かぼちゃを初収穫しました。

うどん粉病になりそうな葉を、ほとんど取り除いたので、かぼちゃの実に日が当たって、やや日焼けしそうになりました。

そのため、最初に大きくなったかぼちゃを収穫しました。ちょうど「ヘタ」が「コルク状になったものを2個収穫してみました。

1個目は、1.8Kg、2個目は1.1kgのサイズです。切り取ったヘタの切り口が、まだみずみずしいので、少し早いかなと感じました。

この後は、しっかり「ヘタ」がコルク状になってから収穫したいと思います。今後は、2週間ほど「追熟」させて、甘くなってから出品します。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月14日(月)

|

★夏植えスイカが少し大きくなりました。

今年、初めて植えた、「夏植えスイカ」がようやく成長しました。

花が今まで見たことがないような小さくて可憐な花なので心配していましたが、実が着いてからは、なんとか大きくなってきました。15cm~20cmほどになったものもあります。これぐらいだと「小玉スイカ」の種類なので、後、30日ぐらいで、収穫できそうですね。

シーズンが終わってから食べるスイカはまた格別です。とても楽しみです。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月13日(日)

|

★ズッキーニの支柱を立て替えました。

長い支柱は、土中に深く埋めることができずに、不安定だったので、適切な長さの「いぼ竹」に変更しました。

ようやく、「木槌」でしっかり打ち込ようになったので、全体が安定しました。今後は強い風にも大丈夫だと思います。

茎をズッキーニの側に、3本ではさむように打ち込み、茎が3本の間にまっすぐになるように、「柔らかい銅線」で固定しました。

今後は、ズッキーニが伸びるごとに、麻縄にて縛って固定します。伸びてくると、下の葉は、土につかないように、取り除いて、病気にかからないようにします。茎は上へ、上へと伸ばして、管理します。ようやく、サイズが大きくなってきました。

まもなく、適当な大きさのサイズの実が収穫できそうです。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月12日(土)

|

★2回目の追肥について

「キューり」「トマト」「ナス」「ピーマン」を順調に収穫できました。しかしながら、採れる量があまりにも多すぎるので、この先が心配です。今後の収穫までに、肥料が不足するのではないかと思われます。

特に、ナスは、「肥料喰い」と言われるくらいに、たくさん肥料を必要とします。他の野菜も、同様なので、一緒に2回目の4追肥をやることにしました。野菜の肥料の3要素は、チッソ(N)、リン酸(P)、加里(K)と言われています。8-8-8の肥料が推奨されていますが、とても経費がかさむので、私の場合は、農家としての肥料の残ったものを代用しています。

今年の田植えの時の肥料は、けい酸加里入り Jコート コシヒカリ1号を使いました。

総重量15kgの中に、チッソ2.7kg、リンサン0.75kg、加里1.8kgが入っています。さらに、追肥としての効果のために、ケイ酸1.5kg、苦土0.15kgが入っている優れものです。しかも、2~3か月かけてゆっくりと肥料の効果が出るように、順番に溶けだして、長く効き目があるのです。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月11日(金)

|

★かぼちゃがとても大きくなりました。

始めに植え付けた畝のかぼちゃがとても大きくなりました。コメリで半額の50円で、購入したのですが、品種が不明です。

サイズとしては、2kg~3kgぐらいの大きさで順調に育っています。他のかぼちゃもどんどん大きくなっています。

間もなく収穫できるような大きさで、とても楽しみです。後は、弦の先が「コルク状」に硬くなったら収穫のサインとなります。

収穫した後は、自宅の「土蔵の蔵」で追熟してから出品します。

2回目に植えた「かぼちゃ」は、つるボケなのか弦や葉ばかりが大きくなって、実がなるのが遅れています。時期が来れば大丈夫でしょう。あまりにも見事なかぼちゃ畑です。剪定するのが面倒なので、そのまま放置したいと思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月10日(木)

|

★夏植えスイカの剪定作業について

今年初めて挑戦した「夏植えスイカ」がようやく弦が伸びてきました。今まで植えていた、普通のスイカと違って、成長が遅いような気がします。やはり、9月にならないと実が成熟しないのでしょうか?

しかし、一般的に市販され「スイカ」が出回らなくなった頃に、スイカが食べることができるのもまた楽しみな気がします。

・・・少し、雌花、尾花の花が咲いてきました。しかし、とてもかわいい、小さい花です。

こんなに小さくて、実なるのでしょうか。とても心配です。小さいなりに弦が伸びてきたので、孫づるを剪定しました。

あまりに細いので、「子づる」か「孫づる」か区別がつかないほどです。最後に、じゃがいも畑に植えてあった「長ネギ」をコンパニオンフプランツとして、植えました。ネギのにおいが、防虫・防菌対策として役に立ちます。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月9日(水)

|

★ズッキーニの支柱立て

ズッキーニが大きくなりました。ようやく実もなってきましたので、出品できると思います。

まだまだ大きい実はなりませんが、茎が成長してきましたので、上の方に伸ばすために、「イボ竹」にて、3本立てで補強したいと思います。イボ竹が、長いものしかなかったので、力を入れても土中に入らず、しっかり固定出来なかったので後日、適当な長さのものと差し替えしたいと思います。

その後に、柔らかい「銅線」で固定したいと思います。

ズッキーニは、茎が柔らかいので、風にはとても弱くて、そのままだと簡単折れてしまいます。今後は、上に伸びると、ますます風にあおられて、折れやすくなるので、成長するごとに「麻紐」で縛っていきたいと思います。じゃがいも畑に植えていた、コンパニオンプランツの「長ネギ」」を「ズッキーニ」の畑に移動させました。今後、病気の予防などに役に立つと思います。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月8日(火)

|

★長ネギの本植付け その2

じゃがいも(男爵)の後作の「長ネギ」を植付ました。今回は、「ホワイトスター」と「石倉一本太ネギ」が少しです。

土寄せのための場所の確保のために、しっかりと1mを空けて、溝をきりました。

これだけスペースがあれば、充分な土寄せが、何回もできて、長いネギができると思います。

仮植えのネギも、あまり大きくなりすぎずに、程良い太さとなりました。

今年は2本づつで、間隔を5~10cm空けたので、太くなると期待しています。

ネギは、植えるときには、複数で植えた方が、お互いに競合して、丈夫に太くなるそうです。

気になるのが、仮植えを長く置きすぎたので、根が曲がっているのがあります。まっすぐ伸びるかどうかが心配です。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月7日(月)

|

★じゃがいも(メークイン)の2回目の収穫

じゃがいも(メークイン)の2回目の収穫をしました。雑草の処理が大変なのですが、3畝目の収穫が終了しました。

この後、雑草が気になるので、しっかり耕作して土壌づくりを簡単にしてから、「長ネギ」を植え付けたいと思います。

しかし、連日の暑さで、作業が進みません、雑草が多いのがとても気になります。朝の涼しい時間帯で、一気に作業しています。一旦、長ネギの2回目の「本植え付け」を2畝完了してから、他のじゃがいも(メークイン)をすべて掘り起こす予定です。

写真に残っているには、コンパニオンプランツの「長ネギ」です。

こんなに大きくなりました。もし柔らかい場合は、出品したいと思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月6日(日)

|

★「ズッキーニ」が一気に成長しました。

かなり遅れて植え付けた「ズッキーニ」が急に大きくなりました。

種から植えたので、しっかりと根が張って、成長したのかなと思います。

間もなく収穫できそうな大きさの実もちらほらなっています。このままだと、横に広がってしまうので、支柱を立てたいと思います。

3本のイボ竹を支えにして、立てに伸ばしていきたいと思います。

「ズッキーニ」の葉はかなり大きくなるので、そのままにしておくと、地面に触れて、病気にかかりやすくなります。収穫した実より下の葉は、どんどん取り除いて、風通しをよくするのが一番です。「ズッキーニ」の茎は風にはとても弱く、すぐ折れてしまいます。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月5日(土)

|

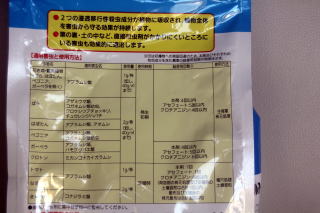

★かぼちゃ・ズッキーニ・すいか等の病気の対策

今年も、「かぼちゃ」の畑に「うどん粉病」が出てきてしまいました。

「苦土石灰溶液」「木酢液」を散布し、予防をしていたのですが、うっかりしている隙にまたたくまに出てきてしまいました。

この「うどん粉病」は一旦出てくると、葉を取り除かないと、移ってしまいます。取り除いた葉も、別のところに捨てないと、葉についた胞子から、また伝染してしまいます。後で植えた「かばちゃ」や「ズッキーニ」、「夏植えすいか」などにも影響するので、今回は、しっかりと、粉末の「Zボルドー」を溶かして、ジョーロで、直接散布したいと思います。最初の「かぼちゃ」は、これ以上蔓延しないように。次の「かばちゃ」は、今後発生しないように。「ズッキーニ」「夏植えすいか」はやがて、発生しないように予防として散布します。

★殺菌剤(Zボルダー液)の使い方

無機銅剤(塩基性硫酸銅)であり、糸状病害から細菌性病害まで、幅広い病害に有効です。

また、野菜類登録を有しているなど多くの作物への適応を有します。耐性菌出現リスクが低く、既存剤に対しての耐性菌に対しても有効です。日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる薬剤です。

Zボルドーの使用方法はどうすればいいですか?

・本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布する。・石灰硫黄合剤等アルカリ性薬剤との混用はさける。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月4日(金)

|

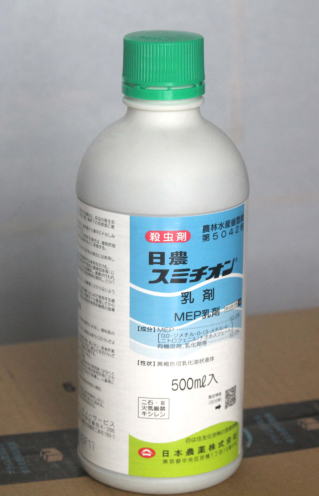

★オクラの支柱立て

ようやく、オクラが成長し、実もなってきましたので、「イボ竹」による支柱立てを行いました。栽培の場所の条件が、ミョウガの畑の側で陰になり、育ちが悪いようです。病気もかかりやすいような気がします。

特に近くに桜の木があるので、「アメシロ(アメリカシロヒトリ)」の害虫が心配です。

「アメシロ」自体は、スミチオンを撒けば大丈夫だと思いますが。一時期には、他の樹木や野菜には相当な被害がありましたが、最近は少し落ち着いたような気がします。オクラの収穫も、最初は「曲がったもの」が多かったのですが、ようやく、まっすぐな実もなってきました。茎が大きくなったら、普通の実が収穫できると思います。

下の枝や、葉は、取り除いて、まっすぐに上に伸びるようにしています。

1本だと大きくなりすぎるので、苗を2本一緒にして育てています。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月3日(木)

|

★かぼちゃの実が大きくなりました。

「玉ねぎ」の後作として、遅れて植えた「かぼちゃ」がずいぶん大きくなりました。

かなり大きくなったので、「かぼちゃシート」を敷きました。先日、花粉をさして、成功したものが6個成長しました。

大きさが15cm~20cmぐらいになったものもあります。今後は、人口受粉させずに、放置した状態にしたいと思います。

収穫前には、さらに防鳥対策として、寒冷紗用の支柱を立てて、防鳥ネットをかけてピンで止めます。スイカも同様に、対策をする予定です。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月2日(水)

|

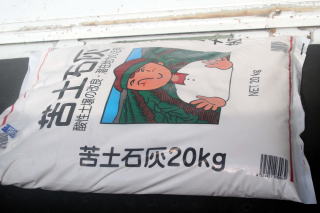

★長ネギの本植え付け その1

じゃがいも(男爵)の収穫が終了しましたので、「仮植え」をしていた長ネギを植え替えしたいと思います。今回は、「ホワイトスター」を中心として植えます。本来なら、土壌改良のために、2週間前に「苦土石灰」と肥料を撒いて、軽く耕してから、植え付けをするのですが、今回は梅雨時なので、第1弾は、そのまま植え付けをすることにしました。

そのまま植え付けをする時の注意事項は、以下の通りです。

① 深さ20~30cm、幅15~20cmの溝を切り、溝にもみ殻を撒く。株間約5cm程度で2本づつ植え付けます。(指が2本程度入る間隔です。さらに太くする場合は10cmとします。)

② 苗を置き終わったら、根が隠れる程度に軽く土をかけます。次に牡蠣殻石灰(有機石灰)を軽く撒き、さらに「鶏糞(ペレット状がよい)」を撒いて土をかけます。※苗の上の方(成長点)まで土をかけないようにする。

③ さらに、株元に麦わら撒くと通気性が良くなり、風で倒れにくくなります。黒腐菌核病予防として、カキ殻石灰を軽く上から撒くのがおすすめです。 |

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年7月1日(火)

|

★じゃがいも(メークイン)の収穫を開始しました その1

じゃがいもの収穫の目安は、植え付けてから、男爵が90日、メークインが100日ぐらいとされています。

いよいよメークインの茎が枯れて、倒れてきましたので、収穫してみたいと思います。

今年のメークインの葉は、男爵とは違って、やや弱弱しいのが気になりましたが、例年通りの収穫が見込まれそうです。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 その8

2025年6月1日(日)~6月30日(月) |

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月30日(月)

|

★玉ねぎの保存方法について

今年も順調に大きく育った「玉ねぎ」を長く保存させる方法を紹介します。昨年は、12月頃まで、ミニコンペに出品し、家では3月まで腐りませんでした。今回は、一般的な、タフロープでしばり、つるす方法を選びました。

雨のあたらない、風通しの良いところを選んでつるすのがベストです。

① タフロープを両手幅の大きさに切る。2つにたたんで折り曲げる。

② 玉ねぎを3個束ねる。中ぐらいは4個とする。

③ タフロープで玉ねぎの根元を縛る。2回まき、さらに下から2度通してつるす。

④ 2束ができたら、両方を縛りつけて、つるせるようにする。

⑤ 風通しの良い場所に、釘をうち、それぞれにつるしていく。

⑥ あまり重ならないように、1つの場所に、2束で6個~7個、約20か所につるす。

⑦ たくさん収穫したので、もう1つ別な場所にも同じようにつるしました。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月29日(日)

|

★夏野菜の「追肥」について

最近のあまりの暑さに、トマトの成長点が萎れているのが2、3本ありました。

暑さのせいもありますが、成長点まで栄養が届かなくなったのではないかと思います。

他のピーマンなどの野菜の花もどんどん咲き始めました。

ナス・ミニトマト・キューリもたくさん実がついて、収穫のシーズンとなりました。

簡単に「ハイポネックス」「リキダス」を与えていましたが、肥料が不足してきたようです。

本格的に、第1回目の追肥をすることにしました。肥料は、稲作の田植えの時に使用した「一発肥料」―ゆっくり順番に溶けて長期間効果がある肥料を利用しました。まずは、除草をしてから肥料を与えます。除草には、「三角ホー」がとても便利です。

きれいに整地してから、肥料を根元に撒きます。どの野菜も、葉が生い茂った位置の下まで、毛根が出てくるので、マルチの側に撒きます。肥料は、一度土と混ぜ合わせて、マルチに寄せます。

|

|

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月28日(土)

|

★かぼちゃの摘芯作業

かぼちゃの生育が順調です。あまりにもたくさん茂ってきたので、「子づる」3本を残して摘芯しました。

そろそろ孫づるも出てきたので、摘芯して、整理しました。子づるは3本仕立てにし、他の「子づる」はすべて取り除きます。

さらに、孫づるはすべて取り除いてしまいます。以後は、しばらく放置します。

先日、1回目の受粉をしましたので、何個か実がなってきました。後日、2回目の受粉をしたら、以後は、放置します。

例年、蜂や蝶々がたくさんやってきますので、自然に受粉すると思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月27日(金)

|

★トマトがカラスの被害にあいました。

先日、トマトがまだ青いのにかかわらず、カラスに食い荒らされました。大玉だけかと思いましたが、今年は、ミニトマトも被害にあいました。大玉トマトを味見した時に、青くてまずかったので、ミニトマトを食べようとしたようです。結局おいしくなかったのか、穴をあけただけでした。今日も追加で、荒らされましたので、防鳥対策を実施しました。

防鳥ネットは、少し面倒なので、今回は、防鳥の糸を張ることにしました。糸がカラスの足に絡むので、学習して近づかなくなる予定なのですが。以前、「ブルーベリー」の畑で効果があったので、やってみることにしました。

写真の下に落ちているのが、カラスの被害にあったトマトです。結局、食べてもいないのに20個ぐらいの被害でした。 |

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月26日(木)

|

★梅雨時の病気予防について

梅雨時には、病気の発生には要注意です。かぼちゃの葉に、「うどん粉病」が出てきました。早めに斑点が出た葉を取り除きましたが、今後の対策として、有機石灰をそのまま撒きました。

ついでに、他のかかりやすい「キューリ」「トマト」にも散布しました。大雨の後には、「灰色かび病」なども発生しやすいです。

トマトなどは病気にかかりやすいので、早めの対策が大切です。

無農薬では、ここで活躍するのが、「苦土石灰液」「木酢液」です。雨の後は、水やりがあまり必要ないので、晴れた日の水分補給として、たっぷりとジョーロで葉面散布してやります。病気に対する肥料として、カルシームなど養分が効果できです。

まだまだ実がたくさんならないので、本格的な追肥はまだ早いので、「ハイポネックス」「リキダス」などが即効性として有効だと思います。私は、雨が続いた晴れの日には、必ず散布するように心がけています。しかし、これらの溶液は、10mmlで10Lなので、回数が多くても、なかなか1本使うことができません。とても重宝しています。無農薬には最高です。

写真のように、畑Aの「かぼちゃ2畝」、「ズッキーニ」、「スイカ」にも散布しました。 |

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月25日(水)

|

★絹サヤエンドウの後作・夏植えキューリ

絹サヤエンドウの後作として、今年は、「夏植えキューリ」を植え付けました。

残念ながら、今年度の「絹さやエンドウ」はあまり順調ではありませんでした。

連作障害が考えられます。しばらくはこの畑には植えることができません。

先に植え付けた絹サヤエンドウが終わったころに、取り除いてキューリを継続して収穫するつもりでした。

しかしながら、春植えのキューリの苗を種から育てたので、今年は植え付けが遅れてしまい、結局後作のキューリとあまり変わらなくなってしまいました。そのために、一気にキューリの収穫が一緒になって、量が多くなってしまいました。

来年度は、やはりキューリの収穫は早くしたいので、早く苗を購入しようと思いました。

絹サヤエンドウの後作は、「夏植えキューリ」を植え付けたいと思います。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月24日(火)

|

★ジャガイモ(男爵)の収穫が終了しました。

梅雨で心配していたジャガイモ(男爵)の収穫が、無事終了しました。昨年同様に、大きいサイズもたくさん取れました。

ミニコンペにも景品として出品したいと思います。

仮植えをした長ネギも、鉛筆サイズぐらいに太くなってきましたので、そろそろ本定植する必要があります。2畝が空きましたので、早速耕作して、定植したいと思います。しかし、本来ならば、根を傷めないようにするためには、「苦土石灰」、「肥料」などを撒いて、土壌作りをしてから植える必要があるのですが、梅雨のシーズンなので、早めに植える方法を取りたいと思います。

「メークイン」の収穫は、「男爵」よりも10日後の予定ですが、ずいぶん倒れてきたものもありますので、ネギを植えてからすぐに、収穫したいと思います。最後の写真は、メークインの現在の様子です。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月23日(月)

|

★キューリの生育状況

苗から育苗したキューリは、かなり遅れて植えたのですが、思った以上に順調に生育しました。

しかし、最初のころには、下の方はほとんど花も摘み、実も摘果したので、収穫がやや遅れました。

茎が丈夫になったので、このまま育てて収穫したいと思います。

今後は、小づるがどんどん出てきますが、2本の実だけを収穫するため、摘芯がとても忙しくなります。下の方に小さい実がなりましたが、大きく成長させるため、早めに収穫して食べます。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月22日(日)

|

★ミニトマトを初収穫しました。

実がなってからなかなか赤くならなかったミニトマトがようやく赤くなり始めました。

第1花房の実は、成長のために、「摘果」「摘花」していますので、実の数はとても少ないのですが、大きく育ちました。

初収穫の割には、酸味も少なく、ほどよい甘さがあり、おいしいです。現在、第4花房まで実が育ちつつあります。

今後はたくさん成ると思うので、ミニコンペにも出品する予定です。

すべてのトマトを、「摘果」「摘花」して、厳選しているので、大きく、味の良いトマトになると期待しています。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月21日(土)

|

★玉ねぎの後作、「夏植えスイカ(中玉)」の植え付け

玉ねぎの後作の野菜の植え付けも、いよいよ最後の4畝目になりました。

予定の苗はすべて植えてしまったので、最後は何を植えようか迷いました。

コメリで、探していると、「夏植えスイカ」がありました。8月下旬から9月にかけて収穫するものだそうです。

少し遅くなりますが、今年は、試しに植えてみることにしました。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月20日(金)

|

★ジャンボピーマンの収穫が始まりました。

待望のピーマンを初めて収穫することができました。

1番花や1番果はすべて取り除いたので、収穫が遅れましたが、一旦収穫が始まると、どんどん成ります。

今後は、収穫量が多いので、追肥の作業が大変となります。

ジャンボピーマンはあまり大きくすると、実が固くなるので、普通のピーマンの大きさになったら収穫してしまいます。やわらかくてとても美味しいです。肥料を適切に行うと、とても長い間収穫することができます。

例年、なんと11月上旬まで収穫することができます。その場合は、大きすぎると硬くなるので、小さいうちに収穫すると柔らかくておいしいです。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月19日(木)

|

★玉ねぎの後作、「ズッキーニ」の植え付け

今日は、畑の準備ができたので、「ズッキーニ」の植え付けをしました。

2列に交互に植え付けて、4×2=8株を植えました。苗が丈夫に育ったら、しっかりとした支柱3本立てます。

折れやすいので、縦にしっかりとした支柱で支えて、上に伸ばします。

病気になりやすいので、早めに防除したいと思います。昨日は、風がつよくて苗が倒れました。

かぼちゃの2畝とズッキーニの畝の苗をピンで補強しました。

田んぼの一部を利用した「畑」はとても強い風が吹くときがあります。

特に「ズッキーニ」は風には弱いので、しっかり補強したいと思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月18日(水)

|

★長ネギの「仮植え」作業 その3

玉ねぎの収穫作業のため、なかなか作業ができなかった長ネギの「仮植え」の3回目、続いて4回目の仮植え作業を、ようやくすることができました。3回目は、「石倉一本太ネギ」、4回目は、「夏扇4号おてがる一本ネギ」の仮植えです。

せっかく、剪葉を2回もしたのに、伸びすぎてしまったネギがありました。

ジャガイモの収穫も近づいてきたので、慌てて仮植えをしました。

太さも十分で、今年は大きなネギができそうです。期待できると思います。

後は、ジャガイモの収穫後に、空いた畝から順番に、太いものから順番に植え付けていきます。

本植えは、長く太ネギになるように、しっかり掘って、植えます。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月17日(火)

|

★玉ねぎの後作、「かぼちゃ(えびす)」の植え付け

玉ねぎの2つ目の畝に、種から育てた「かぼちゃ」の苗をついに植え付ける日がやってきました。じっくりこの時期に合わせて栽培したので、とても元気に育っています。

最初は、小さいポットに植えて、あまり育たなかったのですが、大きいポットに植え替えてから急に元気になりました。

やはり、時間をかけて、じっくり育てるためには、大きいポットの方がよいみたいです。

来年は、種まきも遅く植えたいと思います。 |

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月16日(月)

|

★「新ジャガイモ(男爵)」の初収穫

ジャガイモの茎が、いよいよ黄色くなってきたので、試し掘りをしました。

昨年と同様に、ずいぶん大きいものや、小さいものがたくさん収穫できました。

明日から、しばらく晴れそうなので、本格的に収穫作業をしたいと思います。

今後は、ミニコンペにも出品できそうです。ジャガイモは、光が当たると、緑色に変化し、食べられなくなります。

保存するためには、太陽の光が当たらない場所に置くことが大切です。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月15日(日)

|

★かぼちゃの「子ずる3本仕立て」

親づるを摘芯して、元気のいい子づるを残します。一般的には、本葉が6~7枚で親づる先端を摘芯するのですが、本葉の3,4枚までは葉が生い茂って、風通しが悪くなるので、かき取ります。今回は、本葉8~10の「親づる」を摘芯しました。

本葉4~7枚目までの中で、最も元気のよいものを残して「子づる」として育てます。着果節までの脇芽はすべて取り除きます。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月14日(土)

|

★ジャガイモの生育状況

ジャガイモの畑が順調です。

ジャガイモの収穫の予定は、植え付けてから、「男爵が90日」、「メークインが100日」と言われています。

男爵は、植え付けが3月14~20日なので、予定では6月20日頃です。

今年の春先、寒い時が多かったので、芽出しが遅れ、少し遅くなる気がします。

しかしながら順調に育っているので、後1週間ほどで、収穫できるものがあると思います。一番早いものは、下葉が黄色くなってきたものがあります。間もなく、「試し掘り」をしてみたいと思います。楽しみですね。

左の写真は「メークイン」、右の写真は「男爵」です。遅いものは、まだ花が咲いています。一気には掘れそうもありません。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月13日(金)

|

★玉ねぎの後作・かぼちゃの植え付け準備

ようやく「中生」の玉ねぎの収穫が完了しました。まもなく梅雨の可能性が近づいてきたので、晴れ間の時にと思って、まだまだ大きくなる予定の「小さい玉ねぎ」もすべて収穫しました。

雨の時に収穫すると腐りやすく保存がうまくいかない場合があるためです。

いつものように、今後の草取りの作業が大変になるので、しっかりと耕作してから「かぼちゃ(えびす)」を植え付けたいと思います。 |

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月12日(木)

|

★「かぼちゃ」と「ズッキーニ」の苗の生育

まもなく、「中生」「中晩生」の玉ねぎの収穫が終了します。後作として、「かぼちゃ」と「ズッキーニ」を植える予定です。

「中生」の後には「かぼちゃ」、「中晩生」の後には、「ズッキーニ」を植える予定です。

この時期に合わせて、苗を育てなければならなかったので、やや難しかったのですが、写真のように元気そうに育ちました。

玉ねぎの畑を耕作し直し、肥料を入れて、まもなく植え付けたいと思います。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月11日(水)

|

★長ネギの「仮植え」作業 その2

とうとう梅雨入りしてしまいました。今後は、病気に対する対策が必要となってきます。

なかなか作業ができなかった長ネギの「仮植え」を、ようやくすることができました。

今回の作業で、「ホワイトスター」の仮植えがすべて完了です。

今後は、「石倉一本太ネギ」「夏扇4号おてがる一本ネギ」を早急に植え付けたいと思います。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月10日(火)

|

★ピーマンの生育状況(植え付け50日)

ピーマンの苗を植え付けてから、50日目が経過しました。成長点の高さが50cmとなりました。

1番花や脇芽は取り除いたので、当然、初収穫は遅れましたが。

花もたくさん咲き、順調に実をつけてきたので、まもなく収穫できると思います。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月9日(月)

|

★中長ナスの生育状況(植え付け50日)

ナスの苗を植え付けてから、50日目が経過しました。 今年は、「苦土石灰液」「木酢液」の効果が抜群で、「アブラムシ」の被害が一切ありません。その他の病気もなく、とても順調に育っています。成長点の高さは、約70~75cmとなりました。

3本仕立ても、順調で、そろそろ、2本目の支柱が必要かなと思っています。

一番花は、石ナスとなり「固くなる場合があるので、早めに処理しています。

本来は、もいうそろそろ実が大きくなるのですが、今年は茎を大きくすることを優先しました。

この頃の作業のポイントは、ミニトマトなどと同様に ①誘引 ②脇芽かき ③下葉処理 ④追肥 ⑤水やり等です。

特に、ナスの脇芽は、とってもとっても出てくるので、確実に処理する必要があります。

下葉も、垂れさがって土の上に触れているものは、病気にかかりやすいので、すべて取り除きます。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月8日(日)

|

★ミニトマトの生育状況(植え付け50日)

いよいよ収穫の時期が近づいてきました。 ミニトマトが赤く熟す目安は、毎日の温度の合計(積算温度)が1000℃と言われています。毎日の平均温度が20℃とすれば、×50日で今が熟す時期です。

しかし、今年の気温は、しばらく低温の時期がありましたので、いつもより時間がかかると思います。

トマトの成長点の高さも130~140cmになりました。 この頃の作業のポイントは、①誘引 ②脇芽かき ③下葉処理 ④追肥 ⑤水やり等とても忙しい毎日が続きます。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月7日(土)

|

★オクラの支柱立て

育苗が遅くなりましたが、オクラの苗が、丈夫な苗になってきました。

オクラの幹は太くなるので、そのままでも、特に影響はないのですが、あまりに大きくなると倒れる時があります。

他の野菜の収穫が忙しくなると、いつもオクラの支柱を忘れてしまいます。今年は、初めに支柱を立てたいと思います。

支柱は、短いタルキでも充分なので、簡単のものにしたいと思います。

立ての支柱も横のハリも、すべて竹竿で間に合わせます。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月6日(金)

|

★長ネギの「仮植え」作業 その1

長ネギの苗が順調に生育したので、そろそろ「仮植え」をしたいと思います。

このままだと、苗の太さがばらばらなので、整理する必要もあります。

まずは、左の写真のように、ネギの苗を大きさごとにまとめます。

仮植えをする時に、太さを揃えて、植えると、相乗効果で大きくなります。

本植えの時に、植えやすいのと、収穫の際に便利だからです。

昨年は、この要領で、順番にネギの畝を整理することができました。終了した畝から順番に、土壌作りの耕作ができるのです。

ジャガイモの収穫は、6月下旬から7月上旬を予定しています。その頃まで、「仮植え」で、太く大きい苗を育てたいと思います。 |

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月5日(木)

|

★玉ねぎの「中生」の収穫について

新玉ねぎ「早生」の収穫が終わり、いよいよ「中生」「中晩生」の収穫が始まります。

昨年は、6月中旬にはすべて収穫が終わったのですが、今年は、1~2週間遅いようです。「中生」の収穫のサインである、玉ねぎの茎が倒れてきました。「中晩生」は、まだ元気が良いので、収穫はまだまだです。

玉ねぎが倒れても、まだまだ大きくなるので、1週間ほどはそのままで放置しておきます。「中生」「中晩生」は、乾燥させて、保存用にもしますので。まずは畑で、しっかり乾燥させます。

しかし、雨にかからないように、天気の良い時を見計らって、収穫し、別なところで乾燥させます。

手頃な大きさの玉ねぎは、風通しの良いところで、まとめてヒモでつるして保存します。 |

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月4日(水)

|

★「かぼちゃ」を植付けました

ようやく「かぼちゃ」を植付けました。最初の植えつけの計画では、種から育苗して植える予定でしたが、玉ねぎの後作にするので、あまり大きくすると、植えることができなくなると思ったので、苗は、あまり大きくならないようにゆっくり育ててしまいました。

そのために、早生の後には間に合わないようです。コメリへ行って確認したら、今度は、ものすごく大きい苗になっていて、悩みましたが、なんと、1株80円の特売になっていたので、衝動買いしてしまいました。

現在育てている苗は、6月下旬以降に合わせていますので、他の玉ねぎの後作には間に合うと思います。

左の写真は、今回植えるかぼちゃです。(品種は不明)

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月3日(火)

|

★長ネギの苗の「仮植え」場所の耕作

長ネギの苗が順調に育ちましたので、いよいよ「仮植え」をしたいと思います。 「仮植え」の場所を耕作することにしました。 ジャガイモを収穫してから、後作として植えるので、その時までの「仮植え」です。

あまり成長させずに、しっかりとした苗を育てることが目的です。5本づつ植えて、時期に合わせるために、最後の調整です。 ジャガイモの収穫の完了は、6月の下旬から7月上旬を予定しています。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月2日(月)

|

★中・長ナスの3本仕立て

中長ナスの植え付けから30日間が経ちました。

昨年は、「アブラムシ」に悩まされたナスとピーマンの畑も、今年は一切心配しなくてもよさそうです。特に、「苦土石灰液」「木酢液」の効果は抜群です。おまけに、活力剤としても有効で、根も茎も元気に育っています。

背丈も60~70cm程度に成長してきました。

1番花を中心として、まず2本を残します。1番花のすぐ下の芽を伸ばして3本目に仕立てます。主軸が最も元気に育ち、他は細いのですが、他の2、3本も間もなく元気に育って大きくなります。しばらくは、他の脇芽はすべて取り除いてしまいます。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年6月1日(日)

|

★かぼちゃの植付け準備

新玉ねぎ(早生)の収穫が終わりましたので、計画通りに、後作として「かばちゃ」を植える準備をしました。

そのまま植えてもよいのですが、やはり、草がどんどん伸びてしまうので、しっかりと耕すことから始めました。

「かぼちゃ」は、肥料がたくさんいるので、念のために「ヌカ」「もみ殻」「化成肥料」を少し撒いてから、耕作しました。

草対策のために、「黒マルチ」をかけて、5株植える予定です。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 その7

2025年5月1日(木)~ |

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月31日(土)

|

★キューリの支柱立て

ようやく遅れていたキューリが順調に生育してきたので、しっかりとした支柱を立てました。タルキの支柱も新しくカットし、2本追加しました。畝が短いので、4m50cmの物干し竿を利用します。

支えの支柱は、竹竿を2本、タルキの支柱には、斜めに板で補強します。最後には、キューリネットを張って完成です。

しかし、根をしっかり育てたいので、最初の花やキューリは、すべて摘み取ります。

芽かきはできるだけ、丹念に毎日見て回ります。

キューリは、とても早く育つので、芽かきしても、すぐに花が咲くと思います。

「苦土石灰液」「木酢液」は1週間に1回は必ず散布したいと思います。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月30日(金)

|

★新玉ねぎの畑の収穫について

新玉ねぎ(早生)の収穫を終了しました。

最後に、残っていた玉ねぎは、植付けの時に枯れてしまった際、仮植えしていた苗を、後から植え付けたものです。

あまり成熟していない苗で、しかも中晩生の苗なので、小さい球となっています。

まだまだ成長するので、少しもったいないのですが、すべて収穫しました。

この後は、天気が良い日が続くので、しっかり耕して、「かぼちゃ」か「ズッキーニ」を植えたいと思います。

中生の玉ねぎが、太くなってきて、ようやく倒れそうになってきました。

後、2週間ほど様子を見てから、徐々に収穫したいと思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月29日(木)

|

★2回目の長ネギの剪葉

1回目の「剪葉」の後、順調に育ってきましたので、2回目、「剪葉」を行いました。

もうすぐ、「ネギの仮植え」の場所を耕作して、準備をしたいと思います。ネギの苗の太さも出そろってきました。

この後、ジャガイモの後作に植えるまで、しっかりと仮植えをして、育てたいと思います。このまま育つことができれば、今年は、とても大きな長ネギとなるでしょう。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月28日(水)

|

★ミニトマトの植え付けより30日目

植え付けから30日目となりました。成長点の高さも順調に約100cmぐらいに育っています。

ミニトマト・中玉トマト・大玉トマトのどれも丈夫になってきました。アブラムシなどの被害なども全くありません。

第1花房には、小さな実がなっています。 第2花房にも、実がなりそうです。

第3花房にも、花が咲き始めていました。脇芽はすべて取り除きました。

しばらくは、摘花・摘果しながら、実の数を減らし、幹が太くなるようにします。

摘果をしながら、実を限定し、すべての栄養を上の方へ回るようにします。 |

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月27日(火)

|

★キューリの畑の「コンパニオンプランツ」

キューリの側に、不要になった「長ネギ」の苗を植え付けました。

キューリなどの野菜の側に、一緒に植えると、「防虫」「防疫」にとても役に立ちます。今年は、無農薬を目指しているので、試してみました。

ついでに、しばらく散布していなかったの、「苦土石灰液」「木酢液」をすべての野菜に一斉にやりました。今年は、心配していた、「ピーマン」「ナス」にはアブラムシが少しも来ていません。病気もなくすべて順調です。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月26日(月)

|

★キューリの仮支柱立て

今年は、種からの育苗で育てた、キューリですが、ようやく大きくなりました。

市販の苗ではないので、収穫は遅れそうですが、苗は、徒長もなく丈夫です。

ミニトマトの仮支柱用の「いぼ竹」などを利用して支えとしました。

出てきた脇芽、最初のキュウリは、すべて小さいうちに取り除いてしまいます。

もったいないですが、しばらくは、根を丈夫にするために我慢をします。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月25日(日)

|

★「ジャンボピーマン」の支柱立て

ピーマンが成長したので、支柱を立てました。ピーマンの茎も大きくなりますが、ナスと比べると軽いので、支柱は簡単に済ませました。 やや細い「いぼ竹」をそれぞれの苗に並べました。

やがて、大きくなったら、補助支柱を立てて、倒れないように支えます。生長点が、3つに分かれ、ネズミ算式に出てきます。

そのため、数え切れないほどの収穫数となります。11月中旬まで収穫する予定です。ポイントは肥料をやるタイミングです。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月24日(土)

|

★ジャガイモ畑の花が満開です。

芽出しが遅くて、心配していた今年のジャガイモですが、一気に成長しました。

まだ、大きくないものもありますが、ほぼ出揃ってきました。 花もたくさん咲いてきました。

一説には、花を摘んだ方がよいと言われていますが、逆に花を摘むと勢いがなくなるという考えもあります。私の場合は、一切花を摘むことはしません。今年は、ジャガイモの後作に、「長ネギ」を植付けます。

現在、長ネギの育苗は、とても順調に生育しているので、ジャガイモの収穫後は、すぐに耕作し、長ネギを植付ける予定です。

写真の左は「男爵」、右は「メークイン」です。花の色が違います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月23日(金)

|

★玉ねぎの成長の記録

今年の玉ねぎはとても順調です。 有機栽培の土壌作りが大成功です。

しかし、残念なことは、「新玉ねぎ」は大丈夫だったのですが、「ヌカ」「もみ殻」「鶏糞」の土壌作りが順調に行き過ぎたのか、「中手」の玉ねぎが、まだ玉が大きくなっていないのにかかわらず、ちらほら「とう立ち」が見られるようになりました。

とう立ち「の玉ねぎは、保存することができず、すぐに消費しないといけません。

これ以上は増えないで欲しいのですが、あまり多いと、保存用の玉ねぎが少なくなるので、心配ですね。でも、中晩生の玉ねぎが 2畝、200本×2=400本植えたので、量的には大丈夫かと思います。苗の欠株はほとんどありません。

写真は、左が「早生」、中が「中生」、右が中晩生です。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月22日(木)

|

★オクラのネットの取り外し

種から育苗した「オクラ」の圃場のネットを取り外しました。

ポットに種を植えて育苗し、植え付けたので、まだまだ成長が遅いのですが、根は丈夫に育っているような気がします。

3,4本の苗は、丈夫な苗を2本残して、取り除き、2本仕立てにします。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月21日(水)

|

★キューリ畑のネット外し

畑B、Cの中では、最も遅く植え付けた「キューリ」ですが、天候がよくなってきたので、ネットを外しました。

まだまだ、苗が小さいのですが、種から育てたので、徒長はしていません。

小さい割には、丈夫にしっかり育っているように感じます。 風にも強いように思います。

「苦土石灰用液1000倍」「木酢液1000倍」「リキダス1000倍」を散布しました。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月20日(火)

|

★ジャンボピーマンネットの取り外し

暖かくなってきたので、ジャンボピーマンも順調に生育しています。

今日は、ジャンボピーマンのネットを外して、芽かきをしたいと思います。

第1果房から下は、すべて取り除きたいと思います。まだまだ、柔らかいので、とても簡単にとることができます。

もう少し成長してから、支柱立てを行いたいと思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月19日(月)

|

★大玉トマトの支柱立て その2

大玉トマトは、栽培が失敗しやすいトマトです。 過去の例でも、カラスの被害にとても悩まされました。

防鳥ネット、防鳥糸等の処置が遅いと、トマトが赤くなる前に「口ばし」でやられてしまいます。今年は、早めに対策をしようと思います。 次は、水やりが大切です。水分が少ない方が甘くなると言われていますが、トマトの尻が割れてしまいがちです。

他の野菜と一緒に、朝早くに、ホースで水をたっぷりやった方が無難ですね。

大きくなると、葉が生い茂ると、風通しが悪くなり、病気になりやすいのです。

どんどん剪定、「芽かき」「下葉とり」などを行って、風通しを良くします。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月18日(日)

|

★大玉トマトの支柱立て

大玉トマトが成長してきましたので、そろそろ本格的な支柱立てを行います。

この畝は、長さが4.5mぐらいなので、古い物干し竿を利用できます。

いつものように、タルキの杭をしっかり2本打ちこみます。支えの板を打ち付けて、固定します。

真ん中に、竹の棒を1本で支えにします。

「物干し竿」を両方に渡して、2分の縄で、しっかり縛りつけます。男結び。

今日は、この後、たっぷり水やり、「苦土石灰用液1000倍」「木酢液1000倍」も散布するので、忙しく、イボ竹の設置は以後にしたいと思います。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月17日(土)

|

★中長ナスの支柱作業 その3

今日は、久しぶりの雨なので、雨の合間を見て、竹竿を立てました。

本来ならば、すぐにナスの苗と竹を縛るのですが、ナスの苗が丈夫に育ったので、すぐにやらなくてもよさそうなので、後でやることにしました。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月16日(金)

|

★中長ナスの支柱作業 その2

中長ナスが元気に成長して順調なので、仮支柱をせずに、そのまま丈夫な支柱を作ります。 中長ナスは、10月下旬から11月上旬まで収穫する予定です。 そのために、かなり茎が巨大になり、ものすごく重くなります。

簡単に、竹竿だけでも良いのですが、昨年のことを参考にして、タルキと平材を使って丈夫な支柱にしました。

① タルキが6本、「かけや」でしっかり打ち込む

② タルキの支えの板を6枚、釘でしっかり打ちこむ。

③ タルキとタルキの間に平材が4枚を横に渡して、固定する。

④ ナスのそれぞれの14本の苗に合わせて、14本の竹竿を準備し、立ててから平材にタフロープで縛り付ける。

これで、万全です。昨年は、重さに負けて、折れた茎がたくさんありました。

3本仕立てにすると、上の方が無数に枝分かれするので、整理が大変です。

2本目、3本目の枝には、いぼ竹を支柱にしたいと思います。

上まで伸びたら、放置状態なので、今年は、横の平材が有効だと思います。

※作業が多く、今日はこれで終了です。竹竿を立てるのは、次回にします。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月15日(木)

|

★中長ナスのネットを外す作業

ナスが成長し、「一番花」が膨らんできたので、ネットを外す作業をしました。

3本仕立てにするために、一番花のすぐ下の第2側枝と花のすぐ側の主枝、加えて第1側枝の3本を育てます。

それ以外の脇芽はすべて取り除きます。 まだ、小さいのですが、柔らかいうちに脇芽を取った方が取り除きやすいです。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月14日(水)

|

★ミニトマトの支柱作業 その1

いよいよ、本格的な支柱づくりを行います。 ミニトマトの高さは、背の高さまでになり、たくさんの実をつけます。

そのため、かなりの重さがかかります。

私の場合は、本格的な合掌造りの支柱を作り、どんな風でも耐えるようにします。

① タルキを利用した杭を「かけや」でしっかり埋め込む

② タルキの支柱に、斜めに、両側にクロスし、2枚の細い板を釘でしっかり打ち付けて、支えにします。

③ タルキとタルキの間に2本、竹の棒をしっかり打ち付けます。

④ 古い物干し竿などを利用し、横棒として渡し、縄などでしっかり固定します。

⑤ 斜めに、2mの「いぼ竹」を合掌造りにしてかけます。

⑥ タフロープ(縄)でしっかり縛り、固定する。トマトの苗に合わせた本数とします。

⑦ 茎がいぼ竹に届くようになったら、タフロープで「8の字撒き」にして固定します。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月13日(火)

|

★長ネギの苗の剪葉について

長ネギの苗が順調に成長しました。約25mとなりましたので、15cmほどから上の部分をカットしたいと思います。

この作業を、「剪葉」と言います。カットすることにより、根が太くなり、丈夫になります。

ネギの専業農家は、2,3回もして、太いネギに育てるそうです。

私の場合は、ネギは、ジャガイモの収穫の後に植える予定なので、さらにゆっくり育てたいと思っています。

2回の「剪葉」の後に、別の場所に、仮植えをします。本植え付けまでは、そこでしばらく待機させます。

今年は、「剪葉」までしっかりやるので、太いネギの収穫を期待しています。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月12日(月)

|

★大玉トマトの仮支柱立て

最後に植え付けたはずの畝の大玉トマトが大きくなりました。

ネットに収まらなくなりましたので、ネットを外すことにしました。

脇芽もたくさん出ているので、すべてを取り除きました。

そのままでは、風があると倒れてしまうことがあるので、仮支柱を立て、タフロープでしっかり「8の字縛り」で固定しました。

大玉トマトは、ミニトマトと比べ栽培がとても難しいので、今年は慎重に管理します。

カラス対策も早めにしたいと思います。水分調整の管理が難しく、すぐに実が割れてしまうので、要注意です。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月11日(日)

|

★いちごのネットを外す作業

いちごの茎が大きくなったので、ネットが触れるようになりました。

ランナーもたくさん出てきたので、ネットを外して、剪定作業をしました。

そのままでは、「カラス」に食べられてしまうので、「防鳥ネット」をかけました。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月10日(土)

|

★ミニトマトの仮支柱立て その2

今日は一日中、田植えのために忙しくて、畑の作業ができない予定です。早朝にミニトマトの管理だけしました。

苗が風で倒れないように、仮支柱を立てて、しっかりと固定する作業です。

まずは、今年も1本仕立てを目標にする予定です。それでも数百個の実が着きます。

最初の花は、数個の実に限定します。結び方は「八の字しばり」で結びます。

今後、成長に合わせて、何か所か結びます。

ようやく寒冷紗を外しましたので、久しぶりに、「苦土石灰溶液」「木酢液」「リキダス」を散布しました。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月9日(金)

|

★ミニトマトの仮支柱立て その1

ミニトマトが大きくなって、寒冷紗に触れるようになりました。

このままだは、成長の妨げになるので、寒冷紗を外すことにしました。

脇芽もたくさん出てきたので、すべての脇芽も取りのぞく作業をしました。

最初の花も取りのぞきたいところですが、少し残して「摘花」をしました。

生長点へ肥料の養分が届くように、できるだけ実はならないように気を付けます。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月8日(木)

|

★新玉ねぎの収穫

先日のミニコンペで、まだ早いのですが、「新玉ねぎ」を収穫しました。

早生種の、この時期の玉ねぎは、青い部分もサラダなどに利用できます。

いよいよ、茎が横に倒れてきた「新玉ねぎ」が出てきました。

好評につき、今回も「新玉ねぎ」を数量限定で収穫し、出品します。

本来なら、ここからまだ大きくなるので、もったいないのですが。・・・・

「新玉ネギ」は辛みがなく、とても美味しいので、是非食べて見て下さい。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月7日(水)

|

★「絹サヤエンドウ」の収穫

ようやく、「絹サヤエンドウ」のつるも元気がよくなってきました。

しかし、例年より元気がないような気がします。弱い株があるのが気になります。

最初の頃のエンドウは、根を丈夫にするために、小さいうちから早めに取ることが大切となってきます。

この頃は、少し小さいものでも、積極的に自家用に収穫して食べてしまいます。

小さい、やわらかい絹サヤエンドウは、卵とじとして食べるととてもおいしいです。

大量に収穫できるようになった時には、ミニココンペの景品として出品します。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月6日(火)

|

★キューリの植え付け

ようやく、「キューリ」の植え付けが完了しました。 キューリの苗を種から育苗したので、予定よりかなり遅れてしまいました。

例年より、温度が低く、成長が遅れてしまったためです。 それでも、根が出ているので、今後成長すると思います。

畑Bの場所は、これで今年度の計画通りの野菜を植えることができました。

まだまだ、最低気温が10度以下の時があり、「寒冷紗」を外すことができないようです。

今後は、「摘花」、「芽かき」などが中心となります。

太くて丈夫な茎やしっかりとした根が張るように、大切に育てたいと思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月5日(月)

|

★長尺ハサミ

今日も不在なので、作業は中止です。野菜作りのアイテムを紹介します。

「大ゆず」「カリン」、「柿」、その他の庭の大枝の剪定用に「高枝切りばさみ」を購入しました。 超軽量 伸縮 鋸付き 果物取り (二段階/1.3-4M)

【耐久性&長持ち】高級炭素合金鋼で作られた高枝切りバサミは刃が厚くて耐久性抜群です。パイプがアルミ製で長時間の作業でも疲れにくく、女性やご高齢の方にもにも扱いやすいです。

【2/3/4段階伸縮式】たかえだきりばさみは伸縮式で、近所の作業だけではなく、ご利用都合で高枝ノコギリのパイプを長く伸びたり、近く縮めたりすることが可能で、高所の作業にも脚立いらずで簡単に切ることが可能です。

【3WAY機能付き】高枝切りばさみは三つ機能付きです。ハサミ切り:細枝が鋏刃で、簡単に剪定することができます。裾刃付き:直径20CM太枝を鋏で切れない場合では、裾刃で切ります。キャッチャー付き:地面から高枝みかん、林檎、ライチ、柿を摘むことができます。 |

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月4日(日)

|

★野菜用剪定ハサミ

今日から明日まで、不在で作業は中止です。野菜づくりのアイテムを紹介します。

これからは、野菜の剪定などで、たくさんの作業があります。

しかし、同じハサミを使っていると、病気になった野菜から、ハサミを利用した際に、病気が移っていく場合があります。100円ショップのハサミでは、使用する面が大き過ぎて、病気の移る可能性が大きくなります。

そこで、先端が小さくて、キレ味のよいハサミを準備しました。

時々、ハサミを拭きながら、消毒して、次の作業に取り掛かります。

「CHIKAMASA 本職園芸用

摘花・野菜鋏 155mm 」

·

園芸用品、緑化用品、剪定ハサミの関連商品

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月3日(土)

|

★キューリの苗床づくり

ようやくキューリの苗が2枚葉になったので、苗の植付け準備をしました。

苗床は、長さ4m×幅90cmとなります。根の間隔は45cmで14本植える予定です。

① ミニコン耕運機で耕作し、苦土石灰を撒く

② 「木酢液」300倍を撒き、さらに耕作する。

③ 中溝を掘り、肥料・もみ殻などを加えて、ならす。

④ レーキで平面にする。

⑤ マルチに穴をあける。

⑥ オルトランを撒いてかき混ぜる。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月2日(金)

|

★ジャンボピーマンのネットの張替え

ピーマンは成長するのに時間がかかるので、ゆっくりでいいのですが、他の畑が完了しましたので、ネットの張替えをしました。

だんだん、大きめのトンネル支柱が少なくなったので、あるものを利用します。

ピーマンは、ナスよりも寒さには強くて、順調に育っているようです。

しっかり根が張るまでには、約2カ月間ぐらいかかります。脇芽が出てきたら、どんどん「芽かき」をする予定です。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年5月1日(木)

|

★ミニトマトのネットの掛け替え

後から植えたミニトマトが予想以上に大きくなり、ネットに触るようになりました。

新芽がネットにさわると、成長を止めるので、大きなネットに張替えをしました。

例年なら、そのままネットを外して、支柱立てを行うのですが、まだまだ気温が低くなるかもしれないので、しっかりネットで「保温」「防虫」「防風」したいと思います。 確認すると、芽が少しずつ出てきているので、第1花房までの芽は全て取り除きます。まだ小さいですが、たくさん取り除きました。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 その6

2025年4月1日(火)~4月30日(水) |

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月30日(水)

|

★キューリの1本仕立て

ようやく天候が回復してきました。暖かく感じます。

キューリの苗もやっと成長しました。予定よりも1週間以上遅いようです。

本葉が2枚になりましたので、2本仕立てから1本仕立てにしました。

しばらくしてから、植え付けをしたいと思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月29日(火)

|

◆「中長ナス」の寒冷紗の掛け替え

今日は、本当に寒い一日となりました。なんと北海道では、雪が積もったそうです。

苗も寒いのでびっくりして、思ったほど成長しないのですが、135cm幅の低い寒冷紗では、頭がつかえてきましたので、新しく購入した180cm幅の高い寒冷紗に変更しました。まずは、「中長ナス」の苗床を変えました。

特に、ナスは寒さにとても弱いので、まだしっかりと寒冷紗で育てたいと思います。

トンネル支柱がとても高くなりましたので、ナスものびのびとしています。

やがて、成長して、芽かきの頃になると、寒冷紗を外したいと思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月28日(月)

|

★畑Bの「オクラ」の苗の植付作業

今日は、オクラの苗の植付けをしました。

今年度は、種からの育苗栽培の挑戦をしました。しかし、寒さのために、計画通りには育ちませんでした。

まだ少し、未熟なのですが、他の野菜の栽培の都合で、植えることにしました。

根は出ているので、大丈夫かと思います。

① 黒マルチかけ ②穴あけ ③オルトラン散布 ④苗の植付け

⑤ 木酢液散布 ⑥リキダスの散布 ⑦寒冷紗かけ ⑧ピンで押さえる

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月27日(日)

|

★畑Bの「オクラ」の苗床づくり

今日は、ようやく苗になった「オクラ」を植えるために、の苗床づくりを始めます。

以前から、土壌づくりは終了しているのですが、少し時間が経過したので、土が固まっており、簡単にならしてから、畝づくりをしました。オクラの苗のポットを、約4mの畝に18株植え付けます。 畝幅は約90cm、株間は40cmとする計画です。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月26日(土)

|

★いちご畑の寒冷紗の掛け替え作業

いちごの株が大きくなってきたので、いつもの「135cm幅の寒冷紗」では、上がつかえて、成長を止めてしまっています。

アマゾンで購入した「180cm幅の寒冷紗」をかけなおすことにしました。

したがって、トンネル支柱も大きいものに交換します。

ついでに、いちごの「ランナー」も取りのぞきました。今後は、出たらすぐにとります。

ランナーが多いと、肥料の栄養分がとられてしまうのです。

ランナーで株分けをする場合は、イチゴの収穫が終了してからにしたいと思います。しかし、「四季なりいちご」は、夏が過ぎてから、もう一度収穫できる予定なので、ランナーは今は必要ないので、すべて取り除きます。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月25日(金)

|

★「じゃがいも」の芽かきと肥料

ジャガイモの大きさが20cm以上になりましたので、芽かき3本仕立て作業をしました。基本的には、3本にします。

例年、3本でもとても大きくなり、たくさん収穫できます。おそらく2本だと大きくなりすぎると考えています。

その際に、第1回目の追肥を行います。肥料はバランスの良い「そさい3号」を使用します。

そさい3号は、(N15-P15-K15)というバランスの良い肥料成分を持つ配合肥料です。ジャガイモの畑は、有機栽培のため、追肥は少な目にします。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月24日(木)

|

★新玉ねぎの初収穫と新玉ねぎの料理の挑戦

新玉ねぎが大きくなってきたので、試しに収穫してみました。

やや大きめの玉ねぎを掘ってみました。(まだまだ大きくなるのですが。) 約250gの大きさでした。

早速、「新玉ねぎ」の料理を作ってみました。

材料は、「新玉ねぎ」と「ピザ用チーズ25g」「ベーコン」「片栗粉大匙5杯」です。

※試食してみましたが、予想以上に、もちもちでおいしかったです。

5月から、大きくなった「新玉ねぎ」を少しづつですが、出品します。

どんどん、大きくなる時期なので、大量には出品できません。

朝一番に収穫した、取れたての「新玉ねぎ」を食べて見て下さい。

「新玉ねぎの料理のレシピ」を掲載します。

◆新玉ねぎとチーズを一緒に焼くと健康的で美味しくなる訳とフライパンで手軽に作れる簡単レシピ(ぽちゃぽちゃチャッキー)

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月23日(水)

|

今日は、1日中雨の予報なので、畑の作業は中止です。自慢のアイテムを紹介します。

いつもは野菜などの収穫は、100円ショップのハサミを使っていますが、野菜も大きく成長すると、枝が太くなって、普通のハサミでは切れにくくなります。特に中長ナスの枝は太くなって大変です。

野菜などの太い枝の剪定、又は、「ゆず」などの収穫用に切れ味のよい「剪定ハサミ」を購入しました。

「剪定ばさみ」2段階調節可能 園芸用はさみ SK85高炭素鋼刃錆びにくい ガーデニング 握りやすい枝切りはさみ (金黒色)

|

|

【切れ味の良い剪定ばさみ】庭木や果樹の剪定に、大活躍の剪定ばさみです。硬度が高く、耐摩耗性が強い、切れ味を向上するために刃は優れたSK5鋼スチールを使用しました、刃は錆びないように長時間鋭利に保つことができる。細い枝から20mm太い枝まで切ることができます。【開きの幅を調節可能】

開き具合を2段階に調節可能、手が小さい方も安心。半開・全開の2段階に調節できるストッパー付き。しっかり握れて力を入れやすく、切りやすい。滑らずしっかり握れます。バネの力で切りやすく連続カットもラクラクです。

【握りやすい人間工学設計】 剪定バサミの持ち手は、で 握り心地が良く、人間工学に基づいて設計されたハンドルは、操作が柔軟で、長期的な手の酸膨張を減少させる、女性も子供も扱いやすいハサミです。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月22日(火)

|

★中長ナスの植付け作業

コメリで、火曜日に入荷の予定だった、「中長ナス」が滑川のコメリで、月曜日に入荷されていました。

ナスは、接ぎ木は高いので、普通の苗を購入するつもりでした。

販売されていた苗は、もう大きくなっていて、すぐに植えても充分な大きさです。

根もしっかり張っていて、これなら接ぎ木の苗でなくても大丈夫です。

しかも、3本で279円というお買い得、1本がなんと税込み93円という安さでした。

早速、今日、植えてもみました。

作業は、いつものように、①穴あけ ②オルトラン ③混ぜ込み ④苗の植付け

① 木酢液を散布 ⑥リキダスの散布 ⑦寒冷紗をかける ⑧ピンで止める

※苗が大きすぎて、寒冷紗に触れそうなの、しばらくしたら、大きいサイズに変えたいと思います。

いちごもの株もそろそろ大きくなってきて、寒冷紗に触れてきました。

どうしても180cmサイズの寒冷紗がすぐに必要となりました。早く注文したいと思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月21日(月)

|

★長ネギの育苗の生育状況

寒い日が続いたので、心配していた「長ネギ」の育苗が順調に伸びてきました。

昨年は、「ネギの仮植え」は5月30日でしたので、まだまだ余裕があります。

しっかり大きくなってから、「仮植え」をしたいと思います。

今年は、長ネギの根がしっかり大きくなるために、伸びてきたら、上の部分を「剪葉」という作業で、切り落とし、根を太くなるようにしてみたいと思っています。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月20日(日)

|

★ミニトマト・大玉トマトを植える

大玉トマトは、カラスの被害が多いので、あまり植えたくないのですが、今年は4株植えることにしました。

大きく、赤くなったころには、早めに「防鳥ネット」をかけて対策を練る予定です。

カラスは、頭がいいので、網が自分の足に絡みつくと、経験して、近寄らなくなります。

ほっと置くと、あっという間に、赤くならない前に突っついてしまいます。今年は、早めにネットを用意して待ち構えています。

大玉は、「桃太郎」を中心として選びました。 ミニトマトの追加は、苗が高価だったのですが、異なる品種を選びました。

今回の畝は、少し短いので、60cm間隔で7×2=12本です。 トマトは、最初植える時には、横にして植えます。

しかし、すぐに立ち上がって、成長します。その方が結果的に良いようです。

① いつものように、マルチに穴をあけ、「オルトラン」を撒く。

② ミニシャベルで、混ぜ込んで、苗を植えるように穴を広げる。

③ トマトの苗を横にして植える。周りの土を寄せて、しっかり押さえる。

④ しっかり水をやる。まず1回目の水やりは、「木酢液」を入れる。2回目の水やりは、「リキダス」を入れる。土壌作りは充分にできているので、ここでの肥料はなし。

⑤ トンネル支柱をかける。5本で十分です。

⑥ 「寒冷紗」をかける。トマトは上に高く成長するので、大きめの150cm幅を使う。

⑦ トマトが成長して、上にかかる時には、大きいトンネル支柱と180cm幅の「寒冷紗」をかけなおす予定です。

現在アマゾンにて注文中です。

※追加のトマトの品種は、「濃いあまミニ」「あまたんミニ」「純あまミニ」「美味豊作ミニ」、他「桃太郎大玉トマト」を植えました。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月19日(土)

|

★ジャガイモの芽が出てきました。

寒い日が続いて、心配された「ジャガイモ」の芽もほとんどが出てきました。

成長の差があり、芽かきの状態までまだ揃っていませんが、しばらくして、大きくなったものから、3本に芽かきをしていきたいと思っています。 マルチの横の草も伸びてきたので、「三角ホー」で草取りをして、整理しました。 |

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月18日(金)

|

★ミニトマト・中玉トマトを植える

昨年は、ミニトマトの品種は「薄皮レッド」「アイコイエロー」「アイコレッド」「ミニキャロル」「イエローピンク」「サーモンピンク」、他に「中玉トマト」「大玉トマト」を植えました。 脇芽を取って、「挿し木」からの苗にも挑戦しました。

今年も、やってみようと思います。 2畝で、7本×2=14本、6本×2=12本の計画です。

① アイコ(イエロー・オレンジ・レッド)

② 中玉トマト(美味豊作レッド)(黄金のトマト中玉)

③ ミニトマト・薄皮トマト(うす肌トマトレッド)

④ ミニトマト(レッドオーレ)

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月17日(木)

|

★新玉ねぎ・早生が大きくなりました。

ようやく暖かくなってきました。日本全国晴れのようです。今日はなんと25℃に上がりました。明日は27℃の予想です。

これから、どんどん気温が上がり、野菜の成長が楽しみです。

トマトの第1弾、「ミニトマト」「中玉トマト」の苗を「コメリ」にて購入してきました。

これから、野菜の苗を植え付けるのが楽しみです。畑Aの「玉ねぎ」「ジャガイモ」の生育状況を確認します。

まずは、「玉ねぎ」です。「早生の玉ねぎ」はとても順調です。とう立ちもせず、順調に育っています。

写真のように、とても大きくなっているものあります。5月上旬には、ミニコンペに出品できそうだと期待しています。

「中生」、「中晩生」も順調に育ってます。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月16日(水)

|

★「ジャンボピーマン」の植付け

先日、「コメリ」に苗の納入状況を確認に行ってきました。

夏野菜として、今後栽培を計画している「ジャンボピーマン」「中長なす」「ミニトマト」「中玉トマト」「大玉トマト」「キューリ」「オクラ」等を確認しました。

ナスは普通の商品だけで、「中長ナス」はありませんでした。「ナス」の苗は、寒さに弱いので、しばらく様子を見てから購入したいと思います。

「ミニトマト」は、たくさんありましたが、自分の希望するものがなかったので、もうしばらく様子を見てから購入したいと思います。

「キューリ」は、現在育苗中の苗が順調に育っているので、成長してから植えたいと思います。

したがって、今回は、「ジャンボピーマン」の植付けのみとしました。

栽培の手順は次の通りです。

① 黒丸マルチに、70cm間隔で穴をあける。(2列×7本=14本)

② ミニシャベルで、穴の中の土を掘りだす。

③ オルチランを撒いて、ミニシャベルで土をかき回し、柔らかくする。

④ 「木酢液(500倍溶液)」を散布する。

⑤ 苗を丈夫にするために、「リキダス」を散布する。

⑥ 「ジャンボピーマン」のポット苗に軽く水をかけてから、穴に植えて、土をかぶせる。

⑦ トンネル支柱を設置する。(5本)

⑧ 寒冷紗をかけ、ピンで止める。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月15日(火)

|

★「かぼちゃ」「ズッキーニ」の種植え

今日は、一日中雨の予報なので、畑での作業は中止とします。

「かぼちゃ(えびす)」と「ズッキーニ」の種を9cmのポットに植え付けたいと思います。

① まずは、種植え用の培養土をしっかり入れて、水で落ち着かせます。

② 種を植えるための穴をあけて、種を横にしておきます。

③ その種の上に、軽く土をかぶせます。

④ 水をしっかりやり、落ち着かせます。

⑤ そのまま、育苗を保管する場所において、寒冷紗をかけます。

※この苗は、玉ねぎの収穫が終了してからなので、ゆっくり時間をかけて、丈夫な苗を作る予定です。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月14日(月)

|

★絹サヤエンドウのネットかけ

絹サヤエンドウの「つる」が伸びたので、ネットをかけました。 ネットは、「キューリネット」を使用します。

後作として、絹サヤエンドウの穴に、収穫が終わった後に、キューリの苗を植え付ける予定にしています。

昨年も、このようにして後作で植えましたが、キューリは最後には失敗しました。

絹サヤエンドウの後に植えると、うどん粉病などの病気にかかりやすくなります。

昨年は、そのまま植えてしまったので、どうも病気がうつってしまったようです。

今年の目標は、「苦土石灰溶液」や「木酢液」を使うことによって、病気をしっかり撃退したいと考えています。

最悪の場合は、「Zボルドー溶液」で処理したいと思います。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月13日(日)

|

★「ズッキーニ」の種まき・育苗

今日は、雨のため、作業は中止します。

「玉ねぎ」の収穫の後作として考えているので、まだ早いのですが、Amazonで購入した種を、育苗することにしました。

芽出しには、1週間ほどかかるので、これから育苗して、5月下旬から6月上旬を計画しています。

ちょうど「かぼちゃ」と一緒の植付時期になるのでないかと思います。

種を直接植えても、種は固いので、芽が出るのには日がかかります。

そのために、今日は、種まきの準備として、芽出しの促進をしたいと思います。

① 芽出しを促進するために、種の先の部分を、「爪切り」でカットする。

② キッチンペーパーに種を包んで、「ぬるい水」を入れた「おわん」に入れる。

※種が膨らむので、やや8分目の水を入れる。暖かい場所に置く。

③ 数日たったら、芽が出ているか確認する。出ていない場合、時間を延長する。

④ 芽が順調に出たら、準備した「種まき用の培養土」を入れたポットに植える。 |

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月12日(土)

|

★畑Bの畝づくり 3

畑Bの畝づくりが、黒マルチをかけることで完成しました。

奥から、「ジャンボピーマン」「中長ナス」「ミニトマト」「中玉トマト」の4畝です。

今週、又は、来週の土・日のコメリには、夏野菜の苗が販売される予定です。

◆苗を購入してからの作業の計画

① マルチシートに穴をあける。

※(11月まで植え、株が大きくなるので、間隔は60~70cmとします。)

② 穴をミニショベルで掘り起こし、土をほぐす。 ③ 「オルトラン」を入れて混ぜ合わせる。

④ 苗の根が崩れないように、丁寧に植え付けをする。 ⑤ 周りに土を入れて、しっかり押さえる。

⑥ ジョーロで水をたっぷり与える。 ⑦ 最後に、500倍の「木酢液」を散布する。

⑧ トンネル支柱を設置する。 ⑨ 寒冷紗をかける。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月11日(金)

|

★絹サヤエンドウの支柱立てを行う。

絹サヤエンドウが少し成長して「つる」が伸びてくる状態になりました。

そのままに放置すると、上に伸びなくなるので、「支柱立て」を行いました。

① 両サイドにタルキの木を打ち付ける。(かけや)でしっかり地中に入れる。

② 真ん中にも竹支柱を立てて、古くなった物差し竿をタルキとタルキの間に渡す。

③ 合掌式支柱づくりとして、180cmの「いぼ竹支柱」を斜めに、立てかける。

④ 「タルキ」と「物差し竿」など主なものは、縄でしっかり固定させる。「合掌式支柱」の「いぼ竹支柱」は、タフロープで固定する。

次回の作業は、キューリネットをかける予定です。

「絹サヤエンドウ」の後作は、ネットをそのままにして、「キューリ」を植える予定です。

そのためには、しっかりとした丈夫な支柱をつくる必要があります。

昨年は、この方式で、後作で「キューリ」を植え付けました。しかしながら、絹サヤエンドウが最後に「うどん粉病」にかかってしまい、その病気のためか、半分ほど失敗してしまいました。今年は、「木酢液」「苦土石灰溶液」などで、早めに予防したいと思います。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月10日(木)

|

★畑Bの畝づくり 2

いよいよ本気になって、畑Bの畝づくりをしました。土寄せをしては、耕運機をかけ、何回も丁寧に苗床を作りました。

畝幅は90cm、長さは約5mです。寒冷紗は6mのものが必要です。

4月は、「寒の戻り」がある場合があり、必ず「寒冷紗」が必要となります。

※以前、突然の寒さで、「コメリ」店の苗が、大きな被害を受けたことがあります。

私の植えた苗は、寒冷紗があり、被害もなく大丈夫でした。

この畑Bは、「ジャンボピーマン」「中長ナス」「ミニトマト」「キューリ」などの夏野菜のメインとなる圃場です。

昨年は、たくさんの野菜を収穫することができて、景品として出品しました。

今年も、土づくりをしっかりしたので、たくさんの野菜が収穫できると期待しています。

なかなかの重労働なので、一気にできず、今日は、2畝のみとしました。

「ジャンボピーマン」「中長ナス」の畝の予定です。今週の土日以降にはいよいよコメリにて、夏野菜の苗が販売されると思います。

追記:やる気になって、追加の2畝も完成しました。合わせて、4畝が完成しました。

畝の間は、耕運機のために、広くとってあります。耕運機で、草取りをするためです。草取りが最も大変な作業なのです。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月9日(水)

|

★畑Bの畝づくり 1

ようやく気温が高くなってきたので、夏野菜の植付けの準備をします。

草対策のために、何回も耕しながら、丁寧に苗床を作っていきます。

奥の方から、「ジャンボピーマン」「中長ナス」「ミニトマト2畝」の予定です。

かなりの重労働なので、今日は、耕すだけにしたいと思います。

次回は、「畝づくり」と「黒マルチ」をかける予定です。

基本的に、畝幅は90cm、長さは「ジャンボピーマン」「中長ナス」が5mです。 ミニトマトの2畝は、4.5mの長さとなります。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月8日(火)

|

★キューリの育苗・芽が出てきました。

ようやく天気が回復してきたので、育苗が順調になってきました。寒さで心配だった「キューリ」もようやく芽が出てきました。

しかし、透明マルチでやっと保温しているために水やりが不足したことと、温度が低かったので、芽が出るのがバラバラになりました。

2ポットの芽が出ていません。これから暖かくなりそうなので、一気に成長することを期待したいですね。

大きくなったら、トンネル支柱を設置し、寒冷紗だけをかけたいと思います。

なんとか、連休前には、苗の植付をしたいと願っています。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月7日(月)

|

★いちご栽培の苗床に敷き藁を敷きました

いちごの苗が大きくなってきましたので、保温とイチゴの実の保護のために、「敷き藁」をかぶせました。敷き藁は、いつも「麦わら」を使っています。梅雨の時にぬれてもすぐに乾くので、米の藁よりも使いやすい気がします。

イチゴの株の両脇に、しっかりと敷き詰めます。そろそろ花が咲いてきたので、収穫が楽しみです。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月6日(日)

|

★「かぼちゃ」の種まきについて その1

今年は、畑Aの「玉ねぎ」の後作に、「かぼちゃ」を2畝植えたいと思っています。

玉ねぎの収穫はかなり遅くなるので、苗を購入する頃にはお店になくなっているときが多いのです。そのために、今年は、自分で、種から育苗することに挑戦しました。

まず最初は、種をまく前、かぼちゃの芽出しができやすくするために、種を横からペンチで軽く押さえて、少し割ります。

あらかじめ、水で濡らした「キッチンペーパー」を広げて、そこに種を入れます。

これを容器に入れて、やや暖かい場所にしばらく保存します。これで、そのまま芽出しさせるよりも、ずいぶん早くなる予定です。 今年のかぼちゃは、収穫が簡単だと言われている「えびす」の種を選びました。

|

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月5日(土)

|

★「九条ネギ」の収穫

今日は、ときどき「ミニコンペ」に出品する「九条ネギ」を紹介しましょう。

この九条ネギの畝は、なんと平成28年度に植え付けました。

「九条ネギ」は「青ネギ」としてだけ利用するので、葉だけを切り取り、後はそのままにしておきます。

なんと長い期間、8年ぐらい継続しています。

① 肥料だけ与えていれば、永遠に成長する優れものです。

※ただし、ネギ坊主が出てきたときは、徹底して刈り取ります。

(これがまた、きりがないほどたくさん出てくるのです。)

② 草取りを丁寧にやり、土寄せも、随時行います。たったこれだけの作業ですが、今年も立派に収穫できそうです。

今回は、4月6日の「第2回ミニコンぺ」に景品と出します。

多くは収穫できないので、いつも2~3束ぐらいだけ出品します。「刻みネギ」として、いろんな料理に使える便利なネギです。

きざんで、冷凍保存すれば、いつでも利用できますよ。

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月4日(金) |

★オクラの育苗・芽が出ました

今日から、ようやく春の日差しが戻ってきました。

しばらく、「寒の戻り」でびっくりしていた、野菜の育苗も、これからは順調に芽が出始めると思います。まずは、「オクラの育苗」を確認しました。

さすがにしばらく寒かったので、少しですが、ようやく芽が出てきました。

「オクラ」は一定の温度と水やりが適切でないと、完全に芽が揃わないそうです。

そのために、まだすべての芽が揃っていません。元気な芽だけが出てきました。

いよいよ暖かくなりそうなので、今後は芽がすべて出ると思います。

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月3日(木) |

★「長ネギ」の芽出しが始まりました。

長ネギの「芽出し」が順調です。

しかし、せっかく芽が出てきたのですが、やや肌寒い日が続き、芽が出てからの成長が遅れているようです。

昨年は、5月下旬には、仮植えし、7~8月には、「本植え」しました。

今年は太くなってから、「仮植え」するまでには、まだまだ時間がかかりそうです。

今まで、雨が降っていたのですが、透明マルチのため水やりが不足していて、「寒冷紗」「透明マルチシート」を一旦取り除いてから、ジョウロで水をかけて、もう一度「透明マルチシート」「寒冷紗」を掛け直しました。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月2日(水) |

★初めてのポンプの水やり作業

今日は、今年はじめてになりますが、ポンプによる水やりです。

畑Aの玉ねぎは4畝、特に丁寧に散水しました。 続いて、畑Cの「絹サヤエンドウ」「いちご」を撒きます。

「オクラ」の育苗の箱、「長ネギ」の育苗の箱は、それぞれ、透明マルチ、寒冷紗を片方はずしてから、散水します。

さらに、畑Bの「長ネギ」もやや乾燥してきたので、念のために散水しました。おかげで、玉ねぎが順調に生育しています。

特に、「早生種」の生育が順調で、大きくなってきました。とても楽しみです。

順調すぎて、早すぎた場合の「とう立ち」を心配してしまいます。

しかし、新玉の時は、すぐに食べられるので、大丈夫だと思いますが。

ミニコンペの野菜は、まず、「新玉ねぎ」の出品からの予定です。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年4月1日(火) |

★畑Bの土壌作り

⇒長ネギの種を植えてから、初めて芽が出てきました!!

今日は、やや肌寒いのですが、4月下旬、春に植える「野菜」の土壌作りです。

① 苦土石灰を撒く

② ヌカを撒く。コメの袋に詰めたヌカを4袋。

③ もみ殻を撒く。一輪車で3杯を撒く。

④ 鶏糞を2袋撒く。

⑤ レーキで混ぜながら慣らす。

⑥ ミニ耕運機で耕す。1回目は、正回転で耕す。2回目は逆回転で耕す。

※今後、2~3週間経過してから、(ジャンボピーマン)(中長ナス)(トマト2畝)(キューリ)の畝づくりの準備をする。 |

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 その5

2025年3月1日(土)~3月31日(月) |

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月31日(月) |

★畑Bの畝づくりの準備②

「ジャンボピーマン」「中長ナス」の栽培場所の準備ができました。

畝は、すべての畑の中では、最も長いスペースで、5.5m×2の予定です。

株間は約50cmとして、それぞれ14株植え付ける予定です。

※今後の予定

① 植付までには、十分期間があるので、まず土壌づくりをします。

(ぬか)(もみ殻)(鶏糞)(苦土石灰)を中心に丹念に耕作します。

② 畝を作り、木酢液をかける。

③ 黒マルチシートをかけ、ピンで止める。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月30日(日) |

今日は、雨の予報なので農作業は中止です。「玉ねぎ畑」や「長ネギの仮植え」「いちご畑」「絹サヤエンドウ」の場所へ「活力剤」だけを散布することにしました。

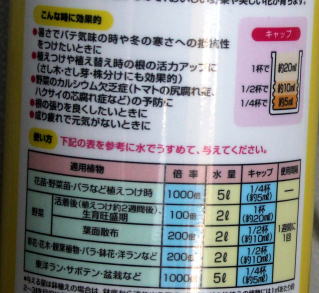

◆リキダスの使い方

説明書:

①暑さやバテ気味の時や冬の寒さへの抵抗力をつけたいときに

②植付や植え替え時の根の活力アップに(挿し木・挿し芽・株分けにも効果的)

③野菜のカルシューム欠乏症(トマトの尻腐れ症、白菜の芯腐れ症など)の予防に

④根の張りを良くしたいときに

⑤成り疲れで元気がないときに

10Lのジョーロでは、苗の植付時は、キャップ二分の一杯10mL、1000倍に薄めます。

活着後(植付約2週間後)、生育おう盛期には、100倍の溶液を散布します。

(このときは、分量が少ないので、2Lか5Lにして、キャップ1杯程度に希釈します。)

元気がないときは、葉面散布をします。この場合は臨時なので200倍です。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月29日(土) |

★畑Bの畝づくりの準備①

4月下旬に最初に予定している「ジャンボピーマン」「中長ナス」の準備をしました。

昨年に、残した「未熟苗」の長ネギが大きくなりましたので、収穫しました。

さらに分別し、残った未熟な苗を、「仮植え」の畝をつくり、仮植えしました。

また、しばらくすると、大きくなって収穫できるもの期待したいと思います。

春のネギは「とう立ち」する場合がありますので、その時は、早めに収穫します。

今日は、1畝と半分処理しました。後は、家庭での消費に合わせて、収穫します。 仮植えの畝は、3畝の予定です。

収穫した長ネギは、「下仁田ネギ」です。とても柔らかくて、おいしそうですね。

ミニコンペの景品として育てましたが、間に合わなくて、食べてしまいそうです。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月28日(金) |

★水中エンジンポンプを設置しました。

今日は、久しぶりの雨で、農作業は中止です。最近、ようやくあったかい日続いて、畑が乾いてくることが多くなりました。

特に、この3月の季節は、「玉ねぎ」の肥大期に相当します。太く、大きくするには、水やりがとても大切になります。

しかし、ジョウロで撒いていては、とても大変なので、「水中ポンプ」を設置しました。

シーズン初めなので、エンジンのかかりが悪く、調整に時間がかかりました。

畑Aはやや離れているので、水を運ぶのにも重くて大変なのです。

数年前に、古くなったので、パワーのある新しくエンジン水中ポンプを買い換えました。ところが、出口が、やや口径が大きくて、市販のホースは利用できません。市販のホースリール 12×30m を使用するために、ジョイント(継手)が必要となり、ようやく手配し、使うことができるようになりました。

流石にパワーがあり、短時間に水を撒くことができます。側の用水からくみ上げることができるので、簡単で、重宝しています。

雨がかかると、故障したりするので、簡単な小屋を作りました。

燃料は、「ガソリン」です。ガソリンは他に、耕運機でも使用しています。

ホンダ4ストロークガソリンエンジンポンプWX15T

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月27日(木) |

★キューリの育苗栽培について

トマトやナスなどの苗づくりはハウスがないと難しいのですが、「キューリ」の苗づくりは挑戦する価値がありそうなので、種を購入しました。 しかし、購入して確認すると、種の数が予想よりも少ないのです。割高ですね。

50粒しかなかったので、9cmポットに3粒づつ植えることにしました。

失敗すると、予備がないので不安ですが、ダメな場合は、市販のものを利用します。

3粒×16ポット・・・・1畝に16株植える計画にしました。 9cmポットを固定する箱がないので、米の苗箱を利用しました。

この箱の場合は、しかりとした枠ではないので、きちんとした形の円にはなりません。

培養土は、少し高いのですが、「種まき用の培養土」を使用しました。 丈夫な苗になるには、約30~40日かかる予定です。

① ジョーロで、しっかりと水をたっぷりやる。(木酢液の1000倍溶液を使用する。)

② 透明のマルチシートをかける。

③ 隣の「いちご」の寒冷紗の中を利用して保温する。(マルチと寒冷紗で温度管理)

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月26日(水) |

★「オクラ」の種まきについて その3

オクラは、1粒づつ・1株づつ植えると、育ちにくいので、3粒以上、3株ぐらいだと、お互いに競合して、大きく成長するようです。

オクラの実も、適度な大きさとなり、取りやすいので、今回は3株を目標とします。

① 細い支柱を利用して、ポットに穴を5つあける。

② それぞれ、種を5つ撒いて土をかぶせる。

③ ジョーロで、しっかりと水をたっぷりやる。(木酢液の1000倍溶液を使用する。)

④ 透明のマルチをかける。

⑤ 隣の「いちご」の寒冷紗の中を利用して保温する。(マルチと寒冷紗で温度管理)

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月25日(火) |

★「オクラ」の種まきについて その2

種を直接植えても、種は固いので、芽が出るのには日がかかります。

そのために、今日は、種まきの準備として、芽出しの促進をしたいと思います。

① キッチンペーパーに種を包んで、「ぬるい水」を入れた「おわん」に入れる。

※種が膨らむので、やや8分目の水を入れる。暖かい場所に置く。

② 約1日たったら、芽が出ているか確認する。出ていない場合、時間を延長する。

③ 種が膨らんで、芽が出ているのを確認したら、一旦、陰干しして乾燥させる。

④ やや乾いて、扱いやすくなったら、ポットに植える。

☞「チウラム・キャプタン剤」という薬剤を使用している場合が多いので、直接手で触れないように注意することが必要です。

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月24日(月) |

★「オクラ」の種まきについて その1

今年は、連作障害も考えて、畑Cに「オクラ」を1畝植えたいと思っています。今回植える種は、「健康野菜 五角オクラ」です。

店頭に苗が出荷される時期が遅いので、種まきから挑戦しようと計画しました。

① まずは、20ポットがしっかり入るケースを準備し、空のポットを設置しました。

② オクラの袋に約100粒。1ポットに5粒づつ×20ポットで計算したいと思います。

③ ポットに種用の「育苗培養土」を入れます。しっかり詰めて、8割ぐらいの量です。

※これで、種まき用のポットの準備は大丈夫です。

④ 1畝に、株間40~50cm、条間40cmの条件で、約16株植える計画です。

⑤畝づくりの土壌づくりは、完成しています、苗床はいつでも耕作可能です。

※しかし、苗の植付は、気温が高くないと、無理なので、4月下旬~5月上旬に植えるように準備したいと思います。(2葉が出るには、約40日ぐらい必要です。) |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月23日(日) |

★絹サヤエンドウの補植

昨年、「絹サヤエンドウ」の年越えに挑戦したのですがあまりの大雪で、一部の苗が枯れてしまいました。

今日は、「絹サヤエンドウ」の苗をコメリにて購入し、差し替えをすることにしました。

※念のために、弱い苗の差し替えと枯れた苗を併せて4株です。例年より雪が多い年もあるので、来年は、春植えにしたいと思います。

3月の第2週の土日には、苗が並ぶので、十分間に合うかと思ってしまいました。

しっかり穴を掘って、植えた後は、培養土をかけて丈夫にします。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月22日(土) |

★長ネギの種まき

① 種をまくための「すじ立て」を行います。 ※いつも利用している、支柱の棒を利用します。

② (RSハンドシーダー)で種を等間隔で撒きます。※RSハンドシーダー(らくらく種まき器)を利用します。

ネギは、直径3.2mm穴を使用します。

③ 種の上に、培養土をふりかけ、雨で流れないようにそっと抑える。

④ 新聞紙をかぶせて、ジョーロで水をやる。

⑤ 透明マルチシートをかける。ピンで止める。

⑥ トンネル支柱なしで、直接に、寒冷紗をかぶせ、ピンで止める。

※参考として、昨年は、3月24日撒きで、芽出しが4月2日。4月2日撒きでは、芽出しが4月7日でした。

今年は、一気に撒いたので、3月下旬には、芽出しすると予想しています。

|

|

|

|

| 1.すじたてを行う |

2.培養土をかぶせる |

3.新聞紙をかけ、水をやる |

|

|

|

| 4.透明マルチシートを掛ける |

5.寒冷紗を掛けて、ピンで止める |

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月21日(金) |

★長ネギの種まき準備

暖かい日が続いて、春らしくなったので、いよいよ「長ネギ」の苗づくりに挑戦したいと思います。今日は、1回目の「苗づくり」としたいと思います。まずは、「下仁田ネギ」の代わりに、「夏扇4号おてがる一本ネギ」に挑戦します。

「ホワイトスター」と「石倉一本太ネギ」は昨年と同様です。

◆一般的なすじまきのやり方

1. 平らにならした畝に支柱を横にし押しつけ、タネをまく溝をつくる。

2. 溝に種を等間隔でまいていきます。

3. タネをまいた溝のわきから、親指と人差し指で土をつまむようにして、土をかぶせていきます。

|

① 今日は、苗床づくりの機材の準備です。苗のポットの箱は6つ準備します。

※今回は育苗箱(シードパン)の代わりに、苗のポットを入れる箱を使いました。

② 栽培の場所を平らにして、その上に苗箱を品種ごとに2づつ、計6つです。

③ 育ってから、取りやすくするために、下部の網をすべて取り除きます。

④ ネギの苗が伸びた時、草の根が伸びないように、下の土壌づくりをします。

※(鹿沼土―酸性)(苦土石灰―アルカリ性)(もみ殻)(肥料―鶏糞)等を混ぜる。

⑤ しっかり慣らして、その上に培養土を入れて、固めます。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月20日(木) |

★ジャガイモの種芋「男爵」の植付け作業

今日は、「寒の戻り」から一転して、素晴らしい天気になりました。

遅れていた作業も一気にはかどって、いよいよ畑Aのジャガイモ「男爵」の「たねいも」の植付作業です。

男爵の種芋は、確認すると、大きさがそろわず、20個×2=40個には不足していました。そのため、急遽、新聞紙を燃やして、「灰」を準備しました。半分にカットした切り口に、灰をつけて、病気にならないようにしました。

ここの2畝が終了すれば、畑Aはすべて完了です。見た目でも、すべての草が、ほとんど目立たなくなりきれいな状態です。

天気が回復したお蔭で完成することができました。やった!

今後は、雑草処理だけです。早め、早めに草が出てきたら、草むしりです。

畑B、畑Cの野菜栽培が始まると、作業が多くなるので、草むしりは3月の今の季節は徹底して作業をしたいと思います。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月19日(水) |

★種まきにとても便利な「種まき器」

今日はなんと、雪が降ってしまいました。あいにくの天気なので、畑の作業は中止です。今回は便利なグッズを紹介します。

いつも、種をまくのに、種の数がまちまちで、失敗する時があり、とても困っていましたが、とても便利なものがありました。

昨年から利用していて、とても重宝しています。利用の経験は、(ネギ)(20日大根)(ダイコン)です。

今年は、是非、(玉ねぎ)の苗づくりに挑戦したいと思います。

玉ねぎの苗は、購入の時期を忘れてしまう時があります。

そのために、販売店になくなってしまったり、枯れた苗しかなくなったりして困った時がありました。

今年は是非、種から挑戦したいと思います。

RSハンドシーダー(タネまき器)を紹介します。

|

小さなタネをまくときにおすすめなのが、このタネまき器です。プレート穴をタネのサイズに合わせてタネまきできます。

穴のサイズは球状で直径1.0~5.2mmまで。

5段階のサイズ設定が可能です。初めてのタネまきもこのタネまき器がおすすめです!

※細長いタネ、毛の生えたタネなどには使用できません。タネによっては2粒以上出ることがあります。

コーティング種子・丸型種の種まきに利用でします。

◆種の大きさによって5種類の穴を種子に応じて決め播種します。【プレートサイズとタネの例】

1.0mm:セルリー、キンギョソウ

2.2mm:ペチュニア、ベゴニア、パンジー

3.2mm:ネギ、玉葱、白菜、ペレット種子

4.2mm:はつか大根、キャベツ、ペレット種子

5.2mm:ダイコン、アスパラガス、ペレット種子

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月18日(火) |

◆「じゃがいも」第2弾「男爵」の植付の準備

久しぶりに良い天気となりました。

今日からは、次の「ジャガイモ」の準備です。次の2畝は、「男爵」の予定です。

先日、「コメリ」にて、3kg入りの袋を購入しました。メークインと同様に、20個ぐらいになるような大きさのものを選びました。

なるべくなら、病気にならないように、カットしない方がよいと思っています。

ここの2畝は、昨年度あまり耕していないので、準備に時間がかかりました。

いくら耕しても、中まで土が柔らかくならなかったので、一旦、上の土を移動させてから、ミニ耕運機をかけて、戻しました。

真ん中の土を深く掘り起こして、「肥料」「もみ殻」「ヌカ」「鶏糞」を混ぜ、その上に他の土を載せて、種芋が直接、肥料などに触れないように配慮しました。隣の2畝は幅を取り過ぎたので、こちらの2畝はやや狭くなってしまいました。

良い天気が続いたので、何回も繰り返し耕し、ようやく完成しました。

これで、畑Aの上段の玉ねぎ4畝、下段のジャガイモ4畝が、すべて完成です。

以前は、半分を休耕していたのですが、放置していた畑の雑草がやっかいで、苦労しました。

今回のように、計画的に栽培すれば、常に耕すことになり、雑草の処理もやりやすいように思えます。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月17日(月) |

★スミチオンの使い方

今日も雨が続いています。しかも(雷・強風・波浪・融雪・なだれ)注意報が発令されています。

やはり、(三寒四温)の季節なのだなと、改めて感じてしまいます。

作業ができないので、栽培に必要な知識をまとめたいと思います。

今まで、もっとも利用している「スミチオン」の紹介です。スミチオンは発売以来40年近く経った現在でも、その高い効果と安全性が評価され、各種農作物、家畜衛生、樹木、牧草など幅広い分野の多くの種類の害虫に対して、世界各地で使用されています。

つまり、スミチオンは効能・効果だけでなく、人や環境に優しいという、エコロジカル・ニーズをいち早く先取りしていた殺虫剤なのです。農業を営んでおられる方でなくとも、家庭園芸向けの書物・雑誌などで、この名前をご存知の方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。これからも、農業分野から家庭園芸まで、植物の常備薬として、どうぞスミチオンをお役立下さい。

稲、果樹、野菜の各種害虫への広い殺虫スペクトラム。

・害虫が薬剤に接触すること・薬剤の付着した植物を食べることによって効果を発揮します。

・植物の体内に食入した害虫にも有効です。

・卵から成虫までの各ステージでの高い殺虫効果。

・人間や家畜、鳥などの温血動物に対して影響が少なく、害虫に対して選択的に効きます。

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月16日(日) |

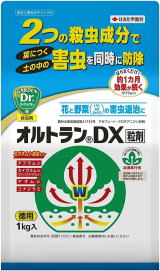

◆オルトランDXの使い方

今日は、朝から雨なので、作業は中止です。「アブラムシ」対策として実施しているオルトランの使い方をまとめたいと思います。

説明書:

①

2つの浸透移行性殺虫成分が植物に吸収され、植物全体を害虫から守る効果が持続します。

②

葉の裏・土の中など、直接殺虫剤がかかりにくいところにいる虫も効果的に退治します。

1回目:私の場合は、苗の植付前の耕作・畝づくり・マルチの穴あけの時に混ぜ合わせます。

2回目:根が活着してから、苗が大きくなるころに、根元にパラパラと撒きます。

3回目:アブラムシが出現したらすぐに、根元に撒きます。

この場合は、すぐには効かないので、アブラムシを退治した後の予防です。

撒く量は、1g~2gと明記されているのですが、目分量で撒いています。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月15日(土) |

「玉ねぎ」畑の草取り作業

玉ねぎを大きくするためには、草取りが不可欠の作業です。越冬した草が、たくさん生えてきました。

このままでは、完全に雑草となります。草の威力は大きく、玉ねぎに必要な栄養分をあっというまに吸収して成長します。

また、収穫が終わった後も、雑草だらけになってしまい、後の作業が厄介です。シーズンが始まると、収穫で忙しくなり、なかなか草むしりまで手が回らなくなるので、この期間の草は、小さいうちに取り除いた方が、効率がよいのです。

玉ねぎの苗の草もそうですが、畝の周りの草も大きくならないように取り除きます。

① 畝の周りのシートを内側に寄せて、耕運機が移動しやすいようにする。

② 畝の周りの草は、「三角ホー」で掘り起こし、溝の真ん中に寄せる

③ 畝の間の溝の草も掘り起こし、耕運機で耕しやすいようにする。

④ 耕運機で、草の根が切れて、見えなくなるまで、何回も丹念に耕す。

※畝と畝の間は、耕運機作業ができやすい幅に広げてあります。人力による草むしりは、大変な労力で、ついあきらめてしまうのです。 春にこの作業をしておけば、しばらく持つので安心です。雑草が生えてきたときに、その都度、雑草だけを取り除くと、土も一緒になくなってしまうので、だんだん畑の土が減ってしまいます。

<雑草の処理は、草むしりよりも、耕すことで解決した方が畑にも優しいですね。> |

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月14日(金) |

「ジャガイモ」のコンパニオンプランツ、「長ネギ」

今年度は、連作障害の対策として畑Aの栽培は、春は「じゃがいも」、その後作として、夏の前に「長ネギ」。

「長ネギ」の後作として、次の年にまた「ジャガイモ」を植え付けるというように、交互に植えることを計画しています。

「長ネギ」は冬まで栽培するのですが、その後に残った長ネギは、すべて畑Bに「仮植え」をし、年末には土壌づくりをして、春を迎えます。

さらに、今回は「ジャガイモ」の間に、コンパニオンプランツとして、「ジャガイモ」を植え付けた後に、間に「長ネギ」を植えることを計画しました。害虫や病気を予防したり、生育を良くしたりする効果があるとされています。今回は、試験的に、「コンパニオンプランツ」の効果を確認するために、捨ててしまうような小さいものを選んで、長ネギ畑から取ってきて植え付けました。

じゃがいもは根菜であることから、後作には基本的に葉物野菜を植えるとよいです。 じゃがいもの後作にとくにおすすめなのは、ネギやチンゲンサイ、小松菜、キャベツなどですが今回はネギだけにします。 |

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月13日(木) |

★ジャガイモの植え付け

いよいよ「ジャガイモ」の種芋の植え付けを行います。約5m×90cm幅の畝に、2列にして並べます。

間隔は一般的には30cmが推奨されていますが、今回は40cm間隔で植えたいと思います。

まず今日は、「メークイン」を植え付けます。

約40個の中くらいの粒を選んだのですが、理由は、あまりジャガイモをカットしないで済むようにしたいからです。

ほぼ、目的の数なのですが、足りない場合は、最後に半分にカットして植えたいと思います。

①

40cm間隔に穴あけをする。

②

ミニシャベルで掘り起こして、植え付けができるように柔らかく土をほぐす。

③

種芋を植えたら、10cmの土をかぶせるので、穴はやや深く約15cmほどまで掘るようにする。

※今日の作業は、2畝もあるので大変でした。

耕運機をかけても、なかなか柔らかくなりません。畑Aの場所は、田んぼの一角を畑に利用してものです。そのために、粘土質で、作業がしづらい面があります。

水はけが悪い畑なので、「外溝」と「中溝」の2つで、対応しています。過去に2回、牛糞を大量に撒いて、土壌づくりをしました。

今年は、「ヌカ」「もみ殻」「鶏糞」を撒いたので、表面は柔らかくなりました。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月12日(水) |

◆「じゃがいも」の植え付けの準備

令和7年は、2月下旬、3月上旬に植え付けを計画していた「じゃがいも」の準備を、ようやく暖かい日が続いてきましたので、準備をすることにしました。まずは、2畝を耕して、植え付けの準備をすることにしました。

予定通りに最初は「メークイン」を植えたいと思います。

「種いも」の量は3kgで、2畝(20×2)約40個になるような大きさを選びました。

不足した場合は、大きいものを半分に切って、調整したいと思います。

最初の2畝は、昨年から耕していたので、簡単に作業ができました。

① 耕運機で何回も耕す。(正回転・逆回転)を交互にやって土を柔らかくする。

② 鍬で溝を切る。新芽が出てきた草をしっかり取り除く。

③ 「三角ホー」で苗床を作る。高畝になるようにして、水はけを良くする。

④ 「トンボ」で苗床を平らにして、整地する。

⑤ 「豊作杖」の物差しで、90cm幅に揃える。

⑥ 「オルトラン」を軽く撒く。

⑦ 「マルチシート」をかける。周りをピンでしっかり押さえる。

※畑Aは、田んぼの一角で風が強く、シートを抑えるための石などのおもりを置く。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月11日(火) |

★トンネル支柱・寒冷紗かけ

「苦土石灰液」500倍溶液を散布する。

① トンネルの支柱を5本設置する。② 「寒冷紗」をかける。周りをピンでしっかり止める。

※後日、根元に「麦わら」(梅雨時には麦わらの方がよい)を敷きつめる。

1.今回の「いちご」は、「四季なりいちご」に挑戦しました。しかも、四季なりとしては、珍しい「大粒」のようなのでとても楽しみです。 ★品種:大株・大粒・「四季成り濃いあまいちご」 メーカー:Del Monte

2.もう一種は「女峰」を選びました。(コメリのこの時期は品種が限定されるので)

かつては、西の「とよのか」、東の「女峰」と言われるほどの人気品種のようです。

今回は、特に苗が太く充実していたので選びました。 実は小柄で甘酸っぱい。数多く収穫できるのが魅力です。

以前、2回植えましたが、とてもおいしかったです。

「女峰いちごは糖度が高いですが、酸味もしっかりあって、何より形が整っている優れた品種です。」

※最も警戒するのは、「うどんこ病」にとても弱いということです。

連作障害をさけて栽培しますが、畑の関係から、場所に限りがあって、ついに「うどんこ病」が大量発生した時がありました。

今年は、病原菌の対策もしっかりしているのですが、「女峰」だけは少し心配しています。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月10日(月) |

★「イチゴ」の苗の植え付け作業

今日は、良い天気が続き、いよいよ「イチゴ」の苗の植え付け作業です。

① マルチシートの穴あけ作業。事前に準備した穴あけの予定の場所に、穴あけ器(ガーデンヘルパー)にて、穴あけを行います。

② 穴の付近の土をミニショベルで掘り起こす。取った土は、もみ殻と混ぜる。

③ 苗が植えることができるように、土をほぐす。苗に合わせて大きな穴を掘る。

※追加の「オルトラン」と肥料を少し入れて、混ぜ合わせる。

④ ポット苗から、根が傷まないようにそっと、取り出して、植え付ける。

⑤ 根が混んでいる場合は、軽くほぐして、植え付け後、②の取り除いた土を戻す。

⑥ しっかり植え付けたら、固めた後、水をやる。(木酢液は500倍溶液)を散布。続いて(ハイポネックス・リキダスの1,000倍溶液)を散布する。

※1列目のイチゴは「四季なり濃いあまいちご」の大株、2列目は女峰の中株を植える。 |

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月9日(日) |

★いちごの植えつけの準備

ようやく晴れ間が続いたので、「いちご」の植え付けの準備をしました。

2日間連続で、丁寧に何回も耕運機で耕して、土を柔らかくし、畝づくりをしました。

畝づくりの手順

① 耕運機で、正回転、逆回転を交互にしっかり耕す。

② 鍬で溝を切る。両方に土寄せをする。

③ 苗床のために、「三角ホー」で整地する。

④ 草を集める「トンボ」で平らにならす。

⑤ 最後に、「豊作杖」のスケールで90cm幅に合わせて苗床を作る。

⑥ 「オルトラン」を散布する。

⑦ マルチシートをかける。周囲をピンでとめる。

⑧ マルチシートに「いちご」の植え付用の目印(約50cm間隔)の穴をつける。

※これで、いつでも植える準備が出来ました。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月8日(土) |

★ジャガイモの「種イモ」の管理

いよいよジャガイモの植付けのシーズンなのですが、今年は大雪のためにやや遅れてしまいました。先日、コメリにて、「種芋」を購入しました。「メークイン」が2畝で3Kg、「男爵」が2畝で3Kgです。

2月の下旬、3月の上旬を予定していたのですが、なかなか予定通りにはできなくてようやく準備ができそうです。

種芋の購入後は、シーズンに向けて保存し、芽出しを促進することが必要となります。購入した種芋は、そのままにすると芽が崩されてしまうので、大きな箱に並べることにします。

まずは、新聞をくしゃくしゃにして、ひとつづつ丁寧に並べ、その上に新聞をかぶせます。箱に蓋をして、保温するようにします。時には、ビニールシートをかけます。

予定通りに、芽が順調に出てきたので、暖かい日を選んで植え付けをしたいと思います。畝は2畝だけができているので、まずは、「メークイン」を植付たいと思います。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月7日(金) |

★春植え「イチゴ」の管理の注意点

一つ目は「ランナー」をすべて取る。

※「ランナー」は、イチゴの実の収穫が終わってから。実をつける体力がなくなるので、すべて取ることが大切。

2つ目は、「病害虫」の対策

※「アブラムシ」の退治。「うどんこ病」が多い。 バラ科の植物なので、「アブラムシ」が付きやすい。葉っぱだけではなく、実まで影響がある。

肥料 成り疲れに注意 肥料を上げるタイミングを考える 赤い葉っぱ 黄色い葉っぱなどは取り除く 枯葉を完全に取り除く

花の芽を取る もったいないけれども、この時期の花の芽・実は取り除く。窒素・リンサン・カリの注意、栄養分を取り過ぎないように注意。「リンサン」が多い方が良い。「窒素」ぶんは控える。

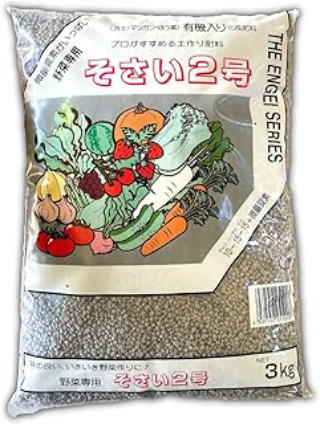

現在、利用している「そさい2号」は、(10-15―15)なので、窒素分が少ないので実のなる野菜としては適していると思われます。

★本日の作業 「購入した春植え苗の剪定」 大苗の芽、茎、花などの摘果作業。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月6日(木) |

★トンネル・寒冷紗の管理

今後の作業として、苗を植付けた後に、支柱による「トンネル」づくり、「寒冷紗」かけによる「防風」・「保温」・「虫よけ」の作業があります。現在、1.35m×5mの「寒冷紗」が6枚、1.80m×5mが2枚あります。

苗が充分に育ったところから、「寒冷紗」を外して、他の苗に利用します。

ただし、普通のトンネル支柱は、苗が育つとき(特に「トマト」「なす」などの野菜は)、成長した時にネットにかかってしまって育ちにくくなります。そのため今年は大きめのトンネル支柱と1.80mのネットが必要となってきます。

畝数からすると、「寒冷紗」の数が不足するので、追加購入したいと思っています。

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月5日(水) |

★玉ねぎの管理

「畑A」の雪が完全に溶けました。

特に玉ねぎの畑は、苗が順調に育ち、雪解けが早かったようです。

今日は、「ハイポネックス」「リキダス」を散布したいと思います。

玉ねぎは4畝ありますので、10Lのジョーロ、10Lのバケツの20Lを一気に散布したいと思います。

2つを混ぜると、弊害がありますので、「ハイポネックス」を最初に撒いてから、続けて「リキダス」を散布すると効果が出ます。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月4日(火) |

◆春の野菜苗の販売

コメリにて、春野菜の苗の様子を見に行ってきました。例年だと、3月の最初の土・日には、いくつか野菜苗が並んでいます。

今年は、さすがに、ほとんどなくて、「いちご苗」だけが並んでいました。令和7年度の栽培計画にはなかったのですが、突然の「孫の要望」で、急遽「イチゴ」を植えることになりました。苗はいつものように、コメリで購入することにしました。

「イチゴ栽培」は久しぶりなので、ネットで春植えの情報を確認すると、大きい苗がよさそうです。

以前は、秋う植えで毎年栽培していたのですが、連作障害に悩まされてしまい、失敗しました。

本来ならば、5~6月頃に収穫するためには、秋植えが最適なのです。今年は、春植えなので、ネットなどで詳細に調べたところが、シーズンに間に合わせるためには「大苗」ポットを購入する必要があるようです。

今回は、とりあえず「大苗ポット」を8本購入しました。念のために、シーズンは少し遅れますが、「中苗」ポットを8個購入しました。

まだ、シーズンが早いためか、コメリでは、まだ一人も購入されていませんでした。 そのため、特別に、株・茎・芽が大きく、丈夫なものを選ぶことができました。今後の作業として、「いちご」には肥料がたくさん必要なので、「そさい2号」などを入れて耕してから,苗床を作り、1畝に16本植えてみたいと思います。いちごは、最後には病気にかかりやすいので、

今年は慎重に挑戦します。

3月8日から約1週間晴れマークが続きそうなので、「いちご」の苗床づくり、苗植え、トンネル、寒冷紗かけなどの作業を一気にやりたいと思います。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月3日(月) |

春の畑作業第2弾

大雪の中、冬を越えた「絹サヤエンドウ」の畑をようやく除雪し、春の日差しを充てることができました。

雪の下で頑張った、絹サヤエンドウの芽がしっかり芽を出しています。かぶせてあった「寒冷紗」を一旦取り除いて、トンネルを掛け直したいと思います。ネギの畑もようやく雪が溶けて、ネギが見えてきました。

もうしばらくすると、立ち直り、立派なネギが収穫できそうです。ネギは本当にたくましく、とても丈夫なのです。

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月2日(日) |

◆3月の畑作業第1弾

最も日当たりのよい、待望の「畑B」の雪がようやく溶けました。この畑Bには、「いちご」を植える予定です。

「畑B」が一番早く溶けましたので、今年初めての土壌改良を行いたいと思います。土壌改良の第一弾は、「木酢液」の散布です。 畑Bの予定地は半分なので、ジョーロ1杯、10Lで十分だと思います。

土壌改良用としては、木酢液300mLをジョーロに入れて、攪拌します。まんべんなく散布して、終了です。

他の畑は、下の写真の通りです。まだまだ雪がたくさんあります。 |

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年3月1日(土) |

◆ハイポネックスの使い方

一気にAmazonにてハイポネックスを3個購入しました。

今年の野菜栽培は、一挙に収穫倍増の予定です?うまくいきますように。

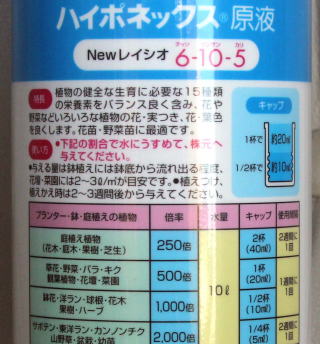

説明書:植物の健全な成育に必要な15種類の栄養素をバランス良く含み、花や野菜などいろいろ植物の花・実つき、花・葉色を良くします。花苗・野菜苗に最低です。

10Lのジョーロでは、苗の植付時は、キャップ2杯40mL、250倍に薄めます。

以後は、定期的に、二分の一杯10mL、1,000倍にして散布します。

(チッソ6)-(リンサン10)―(カリ5)の配合となっています。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月28日(金) |

|

◆野菜作りの肥料

私が、年間を通して利用している、野菜づくり専用の「肥料」です。

「そさい2号」チッソ10―リンサン15―カリ15の配合となっています

① 苗の植付の時に配合

② 培養土の養分がなくなりそうな時に配合

葉や茎に力がない時や収穫の野菜が小さくなった時に配合する。

苗を植え付けた初期の時には、あまり過剰に与えない。

「ハイポネックス」「リキダス」だけを時々与える。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月27日(木) |

★今年度の目標、「苦土石灰液」の活用について

①

苦土石灰の最も重要な役割は、土壌のpHの調整です。 酸性の強い土壌を、植物の生育に適した弱酸性~中性に整える効果があります。 日本では雨が多く、しかも全国でpH4.7~5.2と酸性が強いため、土壌も自然と酸性に傾いていきます。 苦土石灰を撒くことによって、酸性度の調整をすることができるのです。(※消石灰よりも効用が柔らかく、植付けの時にも弊害が少ないです。)

② 苦土石灰液の肥料の効果

苦土石灰水を混ぜて、攪拌すると「石灰」の部分は溶けませんが、「苦土(炭酸マグネシウム)」の部分は溶けます。それを水溶液にして利用します。このマグネシウムが、一般の肥料などの養分(リンサン・カリ等)を吸収しやすくする働きを助けるようになります。

③ 病気の対策としてとても有効です。

「軟腐病」「褐斑病」「ベト病」「ウドン粉病」「葉カビ病」「炭そ秒」などたくさんの病気に対して抑制・予防の効果が期待されます。

④ 防虫対策として活用

実際には、虫を殺す「殺虫剤」の働きをするわけではありませんが、吸収して、葉・茎の中にはいることにより、虫が嫌がって近づかないという利点があります。 |

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月26日(水) |

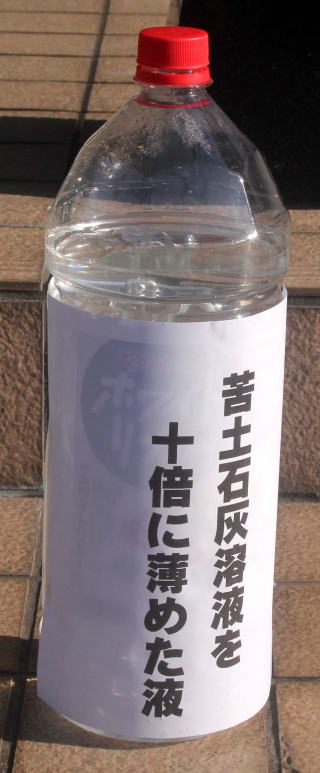

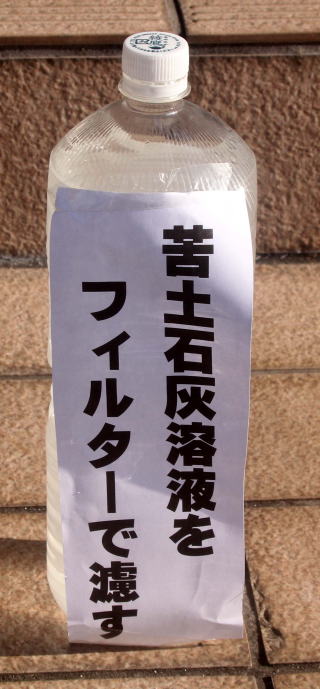

★苦土石灰液の作り方

今日は、ようやく素晴らしい天気となりました。いよいよ春先の準備をしたいと思います。

暖かいので、「苦土石灰液」づくりに挑戦しました。苦土石灰液を作る時には、まず、必ず近くの小川から水を汲んできて利用します。 水道水だとカルキ(塩素)が入っているため、純粋な苦土石灰溶液を作るためには、あまり良くないと考えるからです。

① まずは水を入れたバケツに、「苦土石灰」を入れます。

(粒剤苦土石灰の場合は、黒くなってしまうので注意しましょう。)適当な量を入れて、しっかり攪拌します。

石灰の部分が沈殿するまで、しばらく待ってから次の作業をします。

② PC・ロートをペットボトルに差し込み、コップなどで上澄み液を入れる。(2Lサイズのペットボトルが便利です。)

③ もう一つのペットボトルにPC・ロートを差し込み、コーヒーフィルターをかぶせて、②の上澄み液を濾す作業をする。

(※この濾す作業をしないと、噴霧器で撒くときに詰まる時があります。)

④ 4Lサイズの大きなペットボトルに、③の液を入れて10倍に薄める。

⑤ 実際に使用するときは、10Lのジョーロでは、100mlを入れて使う。 (※いつもは、コップで半分ぐらいの量で薄めています。)

(バケツに100mlを入れ薄め、ジョーロの分と一緒に、一気に20Lを散布します。)☞水やりの代わりにもなるので、作業が楽です。 |

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月25日(火) |

◆有機栽培への新たなる挑戦

令和7年度は、「有機栽培」「無農薬栽培」を是非成功させたいと思います。散布の回数が多くなりそうなので、「木酢液」を一気に5本、Amazonで購入しました。Amazonはなんと送料無料なので、つい買ってしまいました。

「木酢液」の効用としては、主に3つあります。

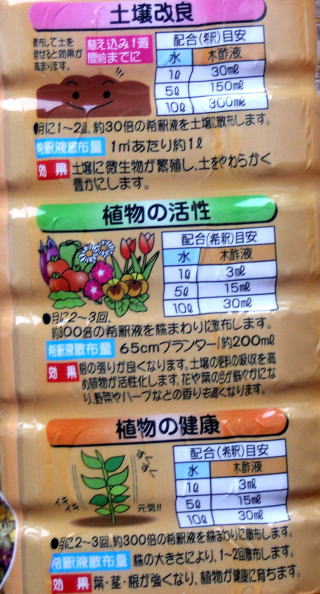

① まずは、「土壌改良」です。植え込み1週間前に完了しないと、根に影響があります。私の場合は、畝づくりの前に完了したいと思っています。基本的には、土壌づくりの場合は、約30倍の希釈液となります。5Lの場合は、150mL、10Lの場合は、300mLが目安です。5Lのジョーロでは、150mLですので、1瓶が1000mLなので、約7回分となります。初期の土壌づくりでは、畑Aのジャガイモ畑には、3回。畑Bには2回。畑Cには1回の予定です。余った分は、現在植えてある畑に

② 続いての目的は、「植物の活性」です。

植付時を中心として、月に2回程度散布します。「ハイポネックス」と「リキダス」も時々散布しますので、多くならないように撒きます。希釈率は約300倍とします。5Lのジョーロには、15mLを目安とします。キャップ1杯が10mLなので、1杯半となります。

③ 最後の目的は、「植物の健康」です。

「害虫の除去」「病気の予防」を期待しています。直接、害虫などを除去するのではなく、有効微生物・有効菌の餌となり、害虫・有害な病原菌を撃退してくれるのです。希釈率は1000倍で散布します。5Lのジョーロでは、10mLです。10Lでは30mLとなります。

しかし、今年は、無農薬栽培への挑戦なので、10Lの噴霧機を使って、定期的に、すべての野菜へ散布したいと思っています。

1本で1000mLなので、10Lでは、10回撒くことができる計算となります。

なんと5本も購入したので、今年は大いに期待したいと思います。 |

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月24日(月) |

| 大ゆずは、とても固いとげがあり、収穫するのにとても苦労します。今回は、昨年購入した「ロング剪定はさみ」を紹介します。昨年は、たくさんのゆずを収穫するのに、とても助かりました。また、「花ゆず」、「富裕柿」などの収穫にもとても便利でした。

|

|

●本職用高枝剪定鋏の要求を全て満たした鋏です。

●扱いやすい長さ固定式、そして細身の角パイプとスチール製ハンドルにより、シンプルさと剛性感、そして耐久性を両立させた商品になっています。

●刃は耐久性の高い高級刃物鋼を使用し、さらに表面にテフロン加工を施すことで、滑らかな切れ味を実現しています。●刃の背には枝のカキ出し用のツメを設け、剪定の利便性を高めています。伸縮ハンドル付きの刈込鋏、柄の長い庭の剪定ばさみ. 関連商品を見る. 伸縮ハンドル付きの刈込鋏、柄の長い庭の剪定ばさみは96〜150cmに調整できます。

シンプル+高耐久. 扱いやすい長さ固定式。そして細身の角パイプとスチール製ハンドルにより、シンプルさと剛性感、 · 高級刃物鋼+テフロン加工仕上げ+カキ出し用のツメ付き.

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月23日(日) |

「ゆず酒」の新酒ができました。・・・とてもおいしくでき上がりました。

3月の「ミニコンペ」へ向けて、果実酒「ゆず酒」の準備が完成しました

※まだまだ東福寺野自然公園は、たくさんの雪がありますが、3月のオープンへ向けて、果実酒(ゆず酒)の瓶詰作業を行いました。 |

|

①最初は、8Lサイズの広口瓶3瓶を、2週間経ったら、皮を取り出して、2瓶にまとめます。

⇒②3か月後以降に、実を取り出して、4Lサイズのペットボトル4個に、沈殿させてから、入れていきます。(その際に、ゆず酒だけが入るように、網で濾します。)

⇒③しばらく日をおいて、沈殿し、濁りがなくなったときに、4Lのペットボトルから、「ワインの空き瓶」にそっと入れます。この際に、濁りの部分が入らないようにします。

⇒④瓶にゆず酒のラベル張りをします。(2024年 ゆず酒)です。以上で完成です。ワイン瓶が10本となりました。

最後には、どうしても、濁った部分が1L程残ってしまうのですが、自家用として自分で飲用します。(この部分が、また、最高のエキスが入っています。濁り酒ですね。)

風邪などを引いたときには、特効薬として飲みます。効き目は最高で、私の場合は、たくさん飲んで一晩で治ってしまいます。

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月22日(土) |

| 以前に購入した、除草剤散布用の15Lサイズの噴霧器機は、重量が重いので、畑で簡単に使うには、都合が悪いので、便利な10Lサイズのコンパクトな噴霧機を購入しました。 |

|

除草剤を撒いた後に、他の薬剤を使用すると、洗浄するのがとても面倒です。気が付いたときに、すぐに防虫剤・殺菌剤を撒かないと、虫・病気が増えてしまいます。10Lサイズは、とても軽くて、使い勝手が良いと思いました。背負動噴 MLS101-1 タンク容量10L 背負い式動力噴霧器農薬や肥料・除草剤の散布に、丸山製作所の背負式動力噴霧機

特徴 : 作業者の負担を減らし移動しやすくする軽量モデル! 軽い引き力でエンジンがかかる「マジかるスタート」搭載 水抜きポンプドレンを配置。水抜きが簡単なのでポンプの凍結を回避 半透明カバー付き除草ノズルが付属 燃焼効率の良い4流掃気エンジンを搭載[慎石1 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月21日(金) |

年齢とともに、耕すことが大変になりました。まして、輪作・後作として次から次へと耕す畑の面積が増えると、作業が追い付かなくなります。そのために3代目として、新品として購入したのが、クボタの耕運機です。(以前は中古)。ネット販売、コメリなどで、慎重にしらべて見たのですが、結局、東部クボタの営業所で価格を交渉したら一番お安く買うことが出来ました。軽トラックでも運ぶことができる、ぎりぎりの重さです。移動も簡単で、いつでも手軽に使えてとても便利です。なんと言っても、逆回転がついているので、畑を丹念に耕作できます。

◆クボタ耕うん機【菜ビStyle】TRS30 初めての方や女性の方も安心して耕うん作業ができます。

タイヤ付きで安定、軽快に耕せる。 カンタンうね立て機能付きです。 |

|

① 新設計により、大きなうねが立てられます。本機と一体式なので着脱不要、セットも簡単です。うね立て機を付ける必要がないので、足元がスッキリ。

楽ラクバック。 ② 変速には後進(バック)が付いていて、せまい場所でも作業がラクラクです。ロータリは逆回転も可能。

③ ロータリの逆回転が、レバー操作だけで行えます。逆回転させると、土の硬い畑でも飛び出しが少なく、しっかり耕うんできます

1本のレバーでカンタン操作。 ④ ロータリ爪の正回転と逆回転、 移動の前進2段・後進1段変速がレバー1本でラクに操作できます。 ちょっとした移動なら、軽く動かせます 軽~くかけられる、パワフルエンジン。 ⑤ 軽い力でリコイルを引くとエンジンがスタート。頼もしい3馬力エンジンでラクに作業ができます。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月20日(木) |

| 除草剤散布で、専用に利用しているのが、背負い式動力噴霧器です。夏場では、蚊等の駆除のために、「スミチオン」等を撒布するためにも使用しています。20Lサイズは重いので、この重量が手頃です。背負式動力噴霧機SHRE15G 大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。 国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。 余裕ある15Lタンクです。 |

|

国内排出ガス自主規制値をクリアしたECOエンジンを搭載。 燃焼効率がよく、燃費も大幅に向上しました。 iスタートにより軽い力でエンジン始動ができます除草剤から本格防除まで幅広く使えるカスケードポンプを採用。ポンプ圧力~1.0MPa、ポンプ吸水量9.0L/minと扱いやすいモデルです。また、環境性能と低燃費を両立したエコエンジンを搭載。「優れたエンジンパワー」&「高バランス」がもたらす先進の作業を体感できます。豊かな霧を実現する新スワース2頭口ノズル

霧の豊かさで好評の新スワース2頭口ノズルを採用。扇形の霧は均一性に優れているため、ムラなく防除でき、果樹や野菜等に幅広く使えます。また、除草散布に便利な除草カバーを付属。カバーにより、有用作物への薬液の飛散を防止でき、除草作業に最適です。別途オプションのULV5ノズル(動力用)を使用すると反あたり5L(※)での除草散布が可能。除草剤散布の省力化に貢献します。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月19日(水) |

◆「ゆずジュース」の作り方

昨年の11月中旬に仕込んだ、「ゆず酒」が3か月になりました。

いよいよ飲み頃になってきたと思うので、8Lの広口瓶2個を開封することにしました。なにしろ、最初にゆず酒をつくるためには、1瓶で30~40個、3瓶で約100個のゆずを使っているので、とても贅沢な果実酒となっています。

そのまま捨てるには、とてももったいないので、いつも「ゆずジュース」を作っています。約1瓶に約50個のゆずの実に、「城山の湧き水」を入れて、約10日間から2週間おいてから、取り出して、2Lのペットボトルに詰め替えます。

この「大ゆず」はとても大きくて、買うとなればかなり貴重で、贅沢です。飲んでみると、これがなんと、さわやかなフルーテイな味で、飲みやすいのです。そのまま飲んでもよし、炭酸に割っても、焼酎で割ってもおいしいです。

「ミニコンペ」の景品として出しますので、皆さん一度ご賞味下さい。 |

|

★北アルプス霊峰剱岳より湧出する超軟水天然水「城山の水」

古くから霊峰として崇められている北アルプス剱岳。富山県上市町にあります。この山麓に降り注いだ雨、雪が時間を掛けて湧出したものが城山の湧水です。

城山の湧水は、長さ数千メートルとも言われる洞窟の奥底より湧出しており、硬度5.5~6程度の超軟水天然水です。

また、ケイ素の含有率も65mg/L程度と高めとなっています。山腹の洞窟から滴るお水は、古くから地元の人々に愛飲されていましたが、奥深い場所にあった為、簡単に飲む事は出来ませんでした。そこで平成元年に整備を行い、現在は簡単にお水を汲んで頂けるようになりました

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月18日(火) |

◆ゆず酒の作り方

①8Lの広口瓶の準備

広口瓶を熱湯消毒し、洗浄する。その後、アルコールで拭いてから乾かす。

②大ゆずの皮むき(約35個)

(大阪屋等のスーパーでは1個100円以上で販売しています。実際には市販より大きいで実です。実費としては、3瓶で100個以上となるので、実費は約10,000円となるでしょう。過去には、ネット通販にて直接購入していました。)

ゆずをしっかり洗ってから、水分を取りながら丁寧にふき取る。

ゆずの皮をむいて、皮と身に別け、それぞれのかごに入れる。

③レモン1個をスライスして準備する。(3瓶で500円程度です。)

④ホワイトリカーを1瓶に4L準備する。

(市販のホワイトリカーはスーパーにて1,200円ほどで販売されています。4Lでは、約5,000円となります。)⑤氷砂糖を1瓶につき約300g準備する。(氷砂糖は1kgで430円程度です。)

(果実酒の仕込みでは、このホワイトリカーの焼酎が最も経費が掛かかってしまいます。)

※実費では3瓶で16,000円の経費がかかるので、かなり高級なゆず酒となります。

⑥ゆずの実をばらしながら、瓶に均等に入れる。次に皮を入れる。その後に氷砂糖を入れる。交互に3回に分けて繰り返し、最後に、ホワイトリカーを入れる。

⑦しっかり蓋をして、密封する。醸造した日付を書き込む。

⑧10日~2週間ぐらいで、皮だけを取り除く。

☞8L広口瓶3瓶で、皮を取り除くと、2瓶となりました。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月17日(月) |

|

ようやく、天気が良くなり、畑の雪も少し解けたので、思い切って、長ネギを収穫することにしました。明日から、また大寒波となりそうなので、当分は畑に行くことができないでしょう。一番、端の畝を攻略しました。ここは、「下仁田ネギ」の畝です。

さすがに、大雪だったので、ネギの上の部分の青いところが倒れてしまって、しおれています。下の白い部分だけ家庭用に使うことにしました。秋は、太ネギを中心に収穫しましたので、残っているネギは、やや細いものばかりでした。しかし、掘り起こすと、今にも「とろとろ」になりそうなくらいに柔らかくて、とてもおいしそうです。楽しみですね。雪の下にある「長ネギ」は、大変甘くなるのです。

|

|

有機栽培の「野菜作り日誌」 その3

2025年2月1日(土)~2月16日(日) |

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月16日(日) |

| 乾燥機の作業等のために、持ち歩きに便利な充電式のランタンを購入しました。非常時等のためにも、ラジオ等も着いており、とても便利です。意外と、多様性があり、最近良く使っています。 |

|

※いつでも使えるランタン付きラジオ 聴く、照らすを1台にひとまとめ ランタンとラジオの機能が1つになった多機能ラジオ。 マキタの40Vmaxバッテリでラジオを聴いたり、照明としても使用可能。

野外での使用にも対応する防滴・防じん「アプト(APT)」仕様。

場所を選ばず使用可能 バッテリ式で火を使わないので手軽に使用可能。テントの中や車中泊に最適。ランタン3段階色調 用途に合わせて調色可能。さらに明るさや点灯方法等、細かな設定・組み合わせが可能。 ・明るさ2段階切替 ・全周店頭、3/4点灯切替 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月15日(土) |

今日は、予定通りに、畑の除雪をしようと思って、張り切って除雪機を使ってみました。最初は、順調に動き始めたのですが、途中、問題が生じました。「大失敗」です。

なんと、バックする時に戻れなくなったのです。これには困ってしまいました。

整地の道路では、順調なのですが、畑の地面では、ぬかるんでしまって、バックをするときに除雪機が雪にはまってしまうのです。後戻りする時に、機械がひっかかってしまって、戻れなくなったのです。

最悪の状態になり、困ってしいました。トラブルです。戻るのに時間がかかりました。

この「大失敗」で思ったのは、まだ春は早かったのだということです。

しかし逆に考えれば、天気に逆らわずに、まてば、もやがては春に近づいていくとのだろうと思うことです。

何事も自然に逆らわずに、季節に合わせて、作業することが大切ですね。「冬来たりなば春遠からじですね。

言葉の意味は、 |

「冬来りなば春遠からじ」とは、今は運に恵まれず報われない状況でも、耐え忍んでいればやがて明るい希望がやってくるいう意味のたとえです。そのため、直接的には「冬が来たらば、春は遠くないだろう」という意味であり、冬を耐え忍ぶ辛い状況、春を明るい希望に例えているということです。

「来たりなば」という言葉は聞き慣れませんが、「来たらば」と言う意味で、「遠からじ」は「遠くないだろう」という意味を表します。

「冬来りなば春遠からじ」と聞くと、日本生まれのことわざや、中国の故事成語から生まれたようにも思えます。しかし、元となっているのはイギリスの詩人シェリーが書いた、「西風に寄せる歌」という詩に出てくる一節だということです。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月14日(金) |

今日は、午前中の勤務だったので、久しぶりに、畑の積雪状況を確認しました。

だいぶ溶けたと思ったのですが、まだ長靴のかかるほど約50cmの積雪でした。そろそろ、思い切って、畑の除雪作業をすることを、思いついてしまいました。

実は、ネットで農機具の解説で、除雪機が掲載されていて、その作業に畑の除雪を除雪機で行うということが紹介されていたからです。

除雪機で雪を吹き飛ばすと、畑の作業が早くなるのではないかという甘い考えです。畑Aの場所は、除雪機を入れるには、不可能なので、畑Cを中心として実施します。実は、最近、あまりの積雪で、「長ネギ」を掘り起こすことができなくなったのです。雪をとばして、あわよくば、「長ネギ」を掘ってみたいという目論みもありました。

「除雪作業の前」と「除雪作業の後」の状況をお知らせしたいと思います。

|

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月13日(木) |

◆草刈りの時に、道路に散乱する草を清掃するためにブロアを購入しました。

バッテリーを別売りで4個購入しましたので、電動のブロアを選びました。 とても軽くて便利です。

マキタ充電式ブロア 軽量・コンパクト&ハイパワー

28mLエンジン式同等のパワーを実現した40Vmax 充電式ブロワモータの小型化により、軽量・コンパクト化を実現

本体質量3.1kgと軽量ながら、最大風量16m3/minのハイパワー。先端ノズルは三段階で調整可能 |

|

①ブーストモード 最大風力 17N トリガーを奥まで引くと、「クリック感」と共に一気に最大風力へ。湿った落ち葉や芝生に絡まった落ち葉など、パワーの欲しい場面に最適

②パワフル&疲労を軽減する先端角度

最大風量:16m3/min、最大風速64m/s 先端を傾け、手首にかかる負担を約40%低減

③コントローラ配置、吸気口の形状を見直し、風をスムーズに流す事で低騒音と強力な風力を実現。

④パワフル&疲労を軽減する先端角度

最大風量:16m3/min、最大風速64m/s 先端を傾け、手首にかかる負担を約40%低減。

⑤防水保護等 雨の中でも運転可能な防水設計。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月12日(水) |

★草が伸びすぎた時のために、長い丈の専用にチップソーを着けて、すぐに使える草刈り機として、電動の草刈り機を購入しました。ナイロンヒモの草刈り機は、背負い式草刈り機として専用に使うためです。

簡単にすぐに使えるので、とても便利です。軽トラックに、2台積んで、用途に応じて使っています。

「充電式草刈機MUR015G」シリーズ23mLエンジン式同等の使用感(当社比、高速モード時)

ハイパワー・軽快・低騒音※。充電式なので、排ガスゼロ、燃料ゼロ。

ハイパワーブラシレスモータ搭載

ブラシレスモータとコントローラを強制冷却。重負荷作業に最適。 軽量4.4kg ※軽くて取り回しがしやすい。 |

|

最適重心バランス モータを後方にレイアウト。先端部が軽く、重心が体に近いから体幹がブレず楽に振れる。

カラミトリ機能付 スイッチ操作で低速逆回転。刃物を触らずに、絡みついた草を簡単除去。

軽い操作感のオン・オフスイッチ 連続作業時における指の負担を軽減

雨の中でも運転可能 ※雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。楽らくロングドライブモード+3スピード(高速・中速・低速)

草の密度で「自動変速」。より長時間の作業が行える。全ての操作が手元で可能 ボタンを押すだけで簡単始動 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月11日(火) |

今日は、久しぶりに青空が見えたりし、よい天気になりました。

1週間以上の大雪警報・大雪注意報で、畑一面は真っ白になりました。

畑は、この2日間で、少し雪が解けたのですが、それでも65cm程度でしょうか。

このように雪が積もったのは、何年ぶりになるでしょうか。

1月に、春の畑の準備をしていたのにと張り切っていたのに、とても残念な気持ちです。

春の野菜作りのスタートは、雪が消えるまで、時間がかかりそうです。

積雪で、畑の土が硬くなっているので、雪が溶けたらしっかり耕したいと思います。

畑まで行くにはなかなか大変そうです。ラッセルしないと行くことができないようなので、念のために、裏庭の積雪状況を撮影することにしました。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月10日(月) |

|

今日は、新しく購入した「除雪機」を紹介します。

自宅の付近のスーパー農道から杉本までの道路は、融雪装置が付いていて、雪がないので、まったく苦労はないのですが、そこまで出るのが一苦労なのです。

それでも、側に小さな川があって、そこまで運べば、流すことができます。

しかし、若くて、元気な時はよかったのですが、最近は、「ママさんダンプ」で運ぶだけでも、足に負担にかかり、とても辛い事があります。そのために、思い切って新しく、「除雪機」を買うことにしました。

1月までは、大雪、大雪と騒ぐ割には、積ることはなく、実働したことがなかったので今年は役に立たなかったなと思っていました。2月に入ってからは、連日、「この大雪」となりました。

毎日、「除雪機」で、何回も何回も除雪作業を行うことになってしまいました。これだけ積もると、雪を捨てる場所がありません。そのうち、屋根の雪まで落ちてきて、今までだったら、「ギブアップ」というところです。

除雪機で吹き飛ばすと、思ってたより遠くまで届くので、とても助かりました。まだまだ、予断は許されないので、当分は、除雪作業になると思います。来週からは、またまた大雪の予報が出て、心配です。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月9日(日) |

★農家の必需品・草刈り機の紹介

畑の草刈り、田んぼの畦の草刈りなど1年を通しての草刈りの農作業は、実に大変です。若い時は勢いで、肩掛け草刈り機でも十分だったのですが、体力がなくなり、腰にも負担がかかるようになったので、背負いの草刈り機を使うようになりました。

現在は、3代目の共立「背負い式草刈り機」を使っています。 |

|

チップソーとナイロンコードの使い分け

草刈り機には、動力や刈刃、形状などによってさまざまなものがあります。 動力は、電動式とエンジン式があり、電動式はバッテリー型が主流となりつつあります。現在使用しているものはマキタの40Vの電動式草刈り機です。主として刃専用に使っています。

草刈り機の刃は、主に金属刃です。背負い式草刈り機の方は、ナイロンコードカッター(以下、ナイロンコード)専用に使っています。「まったくの初心者なら、まずはナイロンコードを使った方がよいでしょう。キックバックが発生しないので安心です。ただ飛散物はナイロンコードのほうが拡散しやすいので注意する必要があります。

キックバックとは、刈刃が障害物や地面などのかたいものに接触した際、草刈り機ごと刈る方向とは反対側に強く跳ね返される現象です。金属刃などで起こるが、ナイロンコードでは発生しません。「慣れてきたら、パワーが必要なときは刃の草刈り機で、障害物があるところではナイロンコードと使い分けるのがおすすめだと思います。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月8日(土) |

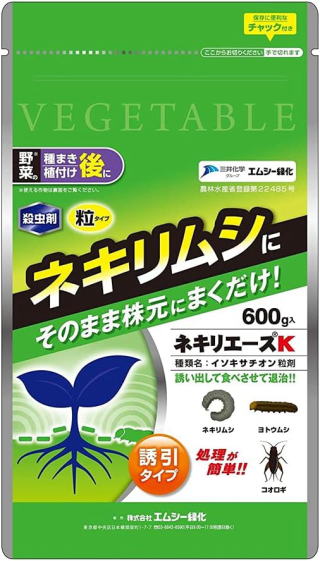

★ネキリムシの対策

以前、玉ねぎの苗を植え付けたら、約半分の苗がなくなってしまいました。確認すると、どうも「ネキリムシ」に食われてしまったようです。苗が未熟な時に被害が多いようです。対策として、「ネキリエースK」の粒剤を撒いてみました。パラパラと少し撒くだけで効果が抜群です。

|

ネキリムシエースの効能は? 主な特長 防除困難なネキリムシ老令幼虫に高い効果を示します。 誘殺剤で、土壌表面や作物の株元にまくだけなので害虫防除が簡単にできます。

オルチランはネキリムシに「効果があるか? オルトランも効果があるそうです。ばらまくだけで広範囲の害虫に効果が持続芝生にも使えます。アオムシ ヨトウムシ ネキリムシ アブラムシ ハモグリバエなどには、浸透移行性のため根から吸収されて効果が持続します。 ・本剤は吸汁性害虫(アブラムシ等)及び食害性害虫(ヨトウムシ、アオムシ等)に効果のある浸透移行性殺虫剤です。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月7日(金) |

マラソン乳剤の使い方

★作用の違い:マラソン乳剤は植物への薬害が少なく、幅広い害虫に対応。 スミチオン乳剤は殺虫効果が強力で、特定の害虫に速効性があります。 使用目的:マラソン乳剤は初めての方にも扱いやすい一方、スミチオン乳剤は害虫の発生が多い場合に効果的です。

|

マラソンとスミチオンの使い分け:マラソン乳剤はアザミウマ、モモフキバエなど多様な害虫に有効です。 その作用は広範囲に及び、土壌処理を含めた幅広い用途があります。 一方、スミチオン乳剤の対象は主にハダニやイモムシなどですが、特にアブラムシ類に対する効果が顕著で、果樹や野菜の品質維持に貢献します。

「スミチオン乳剤」と「マラソン乳剤」の違いは何か?:「スミチオン乳剤」と「マラソン乳剤」の違いは以下の通りです: 主成分の違い:スミチオン乳剤はフェニトロチオン、マラソン乳剤はマラチオンを主成分としています。 効果の強さ:スミチオン乳剤は即効性と強力な駆除効果が特徴です。 一方、マラソン乳剤は薬害が少なく、広範囲に使用可能です。

スミチオンとマラソンの混合剤は:スミソン乳剤は、代表的な家庭園芸用殺虫剤のスミチオンとマラソンを混合した殺虫剤です。 両薬剤の利点を生かし、更に相乗効果で各種害虫を効果的に退治します。 |

|

| |

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月6日(木) |

★防虫剤・スミチオンの使い方

虫・特にアブラムシなどの対策としてよく使っているのが、「スミチオン乳剤」です。

昨年から、無農薬栽培に挑戦しているので、最近はあまり使っていません。

オルトランなどを撒かずに、大量にアブラムシが発生した時、緊急用に使いました。

スミチオンは、草花や果樹など広範囲の害虫駆除に使用可能な園芸用殺虫剤です。

扱いやすいため、プロの農家の方から趣味で園芸を行っている方まで、多くのシーンで使用されています。

有機リン系の殺虫剤であり、フェニトロチオンという成分が使用されています。

害虫が薬の成分に触れたり、薬の成分が付いている植物を食べる時に効果を発揮します。 |

|

②スミチオンは、何倍に薄めて散布するか? 「スミチオン乳剤」は、様々な観点から安全性が審査された上で、樹木への使用が認められています。 また、通常500~1000倍に希釈して散布しますので、スミチオン成分としての植物への付着量はごくわずかです

③消毒はいつした方がよいか? 一般的には早朝や夕方に散布すれば良いと言えるのですが、それぞれ問題がないわけではありません。 夕方、涼しく、湿度が高い時などは、水分が長く葉の表面に残り、かえって微生物の繁殖を助けてしまうことがあります。 また、朝方、霧が発生したり、朝露が降りる場合などは、散布した薬剤濃度が薄まったり、流れてしまう場合があります。

④スミチオンを使えない野菜は? 「スミチオン乳剤」をあぶらな科野菜に散布すると薬害が発生するおそれがあります。 このため、あぶらな科野菜である”はくさい”には登録がなく、使用できません。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月5日(水) |

寒冷紗(かんれいしゃ)の上手な使い方。

※畑において、苗からしっかり成長させるためには、寒冷紗が最高のサポートになります。私の畑では、基本的には135cm×5mサイズのものを多く利用しています。

最近は、苗が育った時に、上の茎が触れてしまうので、180cm×5mサイズの寒冷紗を購入しようと考えています。

◆寒冷紗の使い方 家庭菜園で活躍する寒冷紗(かんれいしゃ)の基本から上手な選び方&使い方をご紹介。注意するポイントや不織布・遮光・防虫ネットとの違いを知ることで、「害虫」「日差し」「水分」「温度」「風」などのさまざまな要因から大切な作物を守ってくれます。

◆寒冷紗とは 家庭菜園などで、大事な作物を守るために活用される寒冷紗(かんれいしゃ)。害虫をはじめ強い日差しや水分、温度、風などのさまざまな要因から作物を保護してくれます。寒冷紗はガーゼを丈夫にしたような生地で作られ、材料にはポリエチレンやポリエステルが用いられています。育てる作物や目的に合わせ、素材や厚みなどのタイプを使い分ける必要があります。

※寒冷紗を用いると、農作物の生育にさまざまな効果が期待できます。

①防虫 : 自然を相手にする家庭菜園において、とても重要なのが防虫です。害虫対策をおろそかにすると、せっかく育った葉や大事な実が食べ尽くされてしまうことも・・・。寒冷紗は発芽する前の種や、芽が出てすぐの幼苗が鳥に食べられてしまうのも防げます。

②遮光 : 植物にはそれぞれ、発育に適した光量があります。日陰が好きな作物に強すぎる日光が当たると、ダメージを受けてしまいます。寒冷紗を使って適切な光量に調整すると、作物がイキイキと育つことはもちろん地温の急激な上昇も防ぐことができます。

③水分蒸発防止 : 日光によって土壌の温度が上昇すると、表面から水分がどんどん蒸発していきます。水分の急激な蒸発は、作物に大きなダメージを与えます。

寒冷紗を上手に使って温度上昇を抑えることで、急激な水分の蒸発を防いで作物が健やかに育ちます。

④凍霜害防止 :夏場の急激な温度上昇だけでなく、冬場の土壌凍結や霜も作物には大敵です。霜に当たると葉がしおれたように痛み、作物が弱ってしまいます。寒冷紗を使って凍霜害対策を行うことで、凍結や霜による被害を抑えることが可能です。

⑤防寒 : 使用時期 12~3月 ※地域によって多少異なる植物には耐寒性が強いものと弱いものがあり、作物によってその温度が異なります。寒さに弱い作物を育てたり、上手に冬越しさせたい場合には、冬場の徹底した防寒対策が重要です。寒冷紗を使用して温度低下を軽減しましょう。

⑥防風 : 強すぎる風によって大事に育ててきた作物の茎や枝が折れたり、葉が破れたり、実が落ちたりと、台風の季節を中心に風によって被害を受けることがあります。寒冷紗で吹き込む風の流れをコントロールすることで、風の被害から作物を守れます。

|

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月4日(火) |

★畑の水やりの必需品(エンジン水中ポンプ)

畑がやや離れていて、広いので、夏場になると、水やりの作業がとても大変です。

数年前に、古くなったので、パワーのある新しくエンジン水中ポンプを買い換えました。ところが、やや口径が大きくて、市販のホースは利用できません。 |

|

市販のホースリール 12×30m を使用するために、ジョイント(継手)が必要となり、ようやく手配し、使うことができました。

流石にパワーがあり、短時間に水を撒くことができ、助かりました。 近くの用水からくみ上げるので、重宝しています。

つなぎのホースも追加して、遠いですが、庭木にも撒いています。 水道代もかからずに、とても助かっています。※ホンダ4ストロークガソリンエンジンポンプWX15T

田畑の灌漑や農機具の洗浄等にもおすすめ!エンジン焼付防止オイルアラート搭載!ホンダ エンジンポンプ WX15T 灌漑 かん水 散水 水やり 給水 排水 灌水 潅水 水汲み 40mm 1.5インチ 1.5吋 4サイクル 4ストローク 農業用 小型タイプ |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月3日(月) |

★ 畑の作業の優れたもの「三角ホー」

日常の作業は、いつも鍬を使っていますが、草取り作業にも使える便利なグッズは「三角ホー」です。この「三角ホー」は、草が多い場所では、とても有効なアイテムです。

のこぎり状の部分は、表面を削り取るのに、とっても便利です。

表面のしつこい草を根から取り除き、その後、鍬で軽く耕します。

後は、ミニ耕運機で丹念に耕します。何回も耕した分だけ、その後の草むしり作業が楽になります。

面倒だった雑草削り作業がこれ1本で解消! 雑草が次々に削られます。しかも立ったままで! 刃先にギザギザ加工を施し鋭利に仕上げ結果、雑草との引っ掛かりが抜群 気持ちいいくらいに削れます。 草削り道具としておすすめする三角ホーです。

①三角ホーは、絵の先端に三角形の葉がついており、草刈りや土の整備、小さな雑草の除去まで幅広い用途があります。立ったまま作業できるように設計された長い柄が、作業者の負担を軽減するポイントです。

②(草刈り) 三角ホーは、立ったまま使用できるため、腰への負担を軽減しながら作業が進められるのが特徴です。刃の先端が尖っているため、地表近くの雑草を削るだけでなく、根の深い草を掘り起こせます。操作はシンプルで、刃を地面に軽く押し当て、滑らせるように使うだけで効果的に除草できます。庭や畑で雑草が増える季節に活躍し、狭い場所や壁際の草刈りにも最適です。また、初心者から熟練者まで幅広く使いやすい設計で、庭や畑の手入れを楽にするアイテムとして支持されています。

③(草集め) 草を集める際には、三角ホーの根元部分を活用すると効率的です。刃の根元にギザギザが施されたタイプを使用すれば、草をしっかりと絡め取りながら土や砂を避けられます。このため、草刈りから草集めまで、道具を持ち替える手間が省ける点がメリットです。さらに、狭い範囲での作業に向いており、細かい部分でも扱いやすい設計となっています。

④(鍬の代用) 家庭菜園で土の状態を整えるためには、硬い部分をほぐして、空気を取り込まなければなりません。その際、三角ホーを使用すると、簡単に作業が進められます。先端が鋭く設計されており、簡単な力で土を掘り起こせるため、小規模な菜園では重宝されます。

⑤(畝たて) 畝(うね)は、作物を植えるために土を盛り上げて作る構造で、根の育成や水はけを良くするために大切な役割を果たします。一般的には、平鍬が畝立てに使用されますが、三角ホーでも可能です。なお、使い方は、以下のとおりです。

⑥三角ホーの先端で土をほぐしながら、必要に応じて肥料を混ぜる刃の長い部分を使って土を両側から中央に寄せ、山を形成する仕上げに刃の長い部分を使って平にならす尖った部分で植え付け用の筋を引ける。

⑦刃が小さいため大規模な畑には向きませんが、家庭菜園などの小規模なスペースでの作業には十分対応でき、使い勝手のよさが魅力です。初心者にも扱いやすい道具として、畝立て作業を簡単に進める助けとなります。 |

|

| 有機栽培の「野菜作り日誌」 2025年2月2日(日) |